Detektor

6.1. Detektortypen

Die Detektoren, die mit Shimadzu GC-Systemen verwendet werden können, sind unten aufgeführt. Sie werden grob in Universaldetektoren und selektive, hochempfindliche Detektoren unterteilt. Universaldetektoren können eine breite Palette von Verbindungen analysieren, wobei der Flammenionisationsdetektor (FID) am häufigsten verwendet wird, da er fast alle organischen Verbindungen analysieren kann. Im Gegensatz dazu sind selektivere Detektoren nur in der Lage, bestimmte Verbindungstypen zu detektieren, dafür mit hoher Empfindlichkeit.

| Detektor | Nachweisbare Verbindung | Nachweisgrenze* |

|---|---|---|

| Universaldetektoren | ||

| Flammenionisationsdetektor (FID) | Organische Verbindungen (außer Formaldehyd und Ameisensäure) | 0,1 ppm (0,1 ng) |

| Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) | Alle Verbindungen außer dem Trägergas | 10 ppm (10 ng) |

| Barriere-Entladungs-Ionisationsdetektor (BID) | Alle Verbindungen außer He und Ne | 0,05 ppm (0,05 ng) |

| Selektive Detektoren | ||

| Elektroneneinfangdetektor (ECD) | Organische Halogenverbindungen Organische Metallverbindungen |

0,1 ppb (0,1 pg) |

| Flammenthermionischer Detektor (FTD) | Organische Stickstoffverbindungen Anorganische und organische Phosphorverbindungen |

1 ppb (1 pg) 0,1 ppb (0,1 pg) |

| Flammenphotometrischer Detektor (FPD) | Anorganische und organische Schwefelverbindungen Anorganische und organische Phosphorverbindungen Organische Zinnverbindungen |

10 ppb (10 pg) |

| Schwefel-Chemilumineszenz-Detektor (SCD) | Anorganische und organische Schwefelverbindungen | 1 ppb (0,1 pg) |

*Die Nachweisgrenzen sind Näherungswerte. Die tatsächlichen Werte variieren je nach Struktur der Verbindung und den Analysebedingungen.

6.2. Detektorgas und Makeup-Gas

Jeder Detektor benötigt ein Gas, das so genannte Detektorgas, basierend auf seinem Detektionsprinzip. Zum Beispiel verwendet der Flammenionisationsdetektor (FID) eine Wasserstoffflamme und benötigt daher Wasserstoff und Luft.

Bei der Analyse mit einer Kapillarsäule kann zusätzlich ein sogenanntes Makeup-Gas (oder Zusatzgas) kurz vor dem Detektor hinzugefügt werden. Es dient als Hilfsgas und sorgt dafür, dass der Detektor eine schnelle Zufuhr der Verbindungen erhält. Das Makeup-Gas verringert die Auswirkungen schwankender Säulendurchflussraten auf die Detektorempfindlichkeit, indem es die Geschwindigkeit der Probenübertragung beschleunigt und so eine Peakverbreiterung verhindert.

| Detektor | Detektorgas | Makeup-Gas (Kapillare) |

|---|---|---|

| FID | H2 und Luft | He oder N2 |

| TCD | Nicht erforderlich | He oder Ar oder N2 oder H2 usw. |

| BID | He | Keines |

| ECD | Hauptsächlich N2 (die Gaskombination variiert je nach Gerätemodell) | |

| FTD | H2 und Luft | He |

| FPD | H2 und Luft | Keines (bei einigen Modellen erforderlich) |

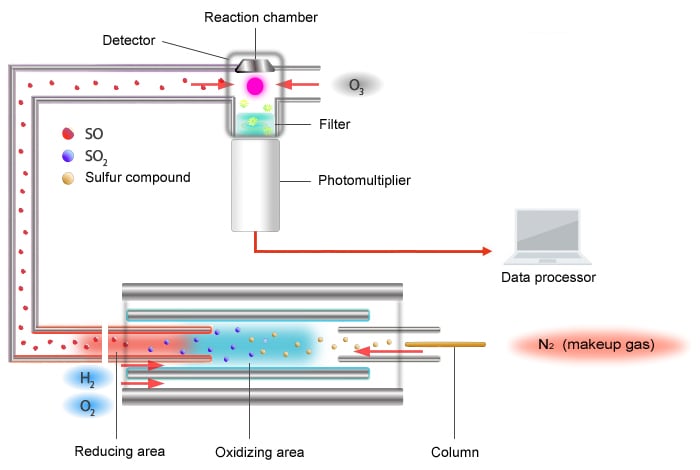

| SCD | H2 und O2 | N2 |

6.3. Universaldetektoren

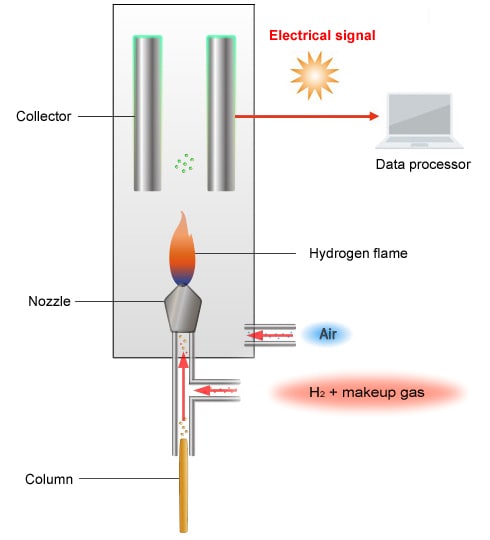

6.3.1. Flammenionisationsdetektoren (FID)

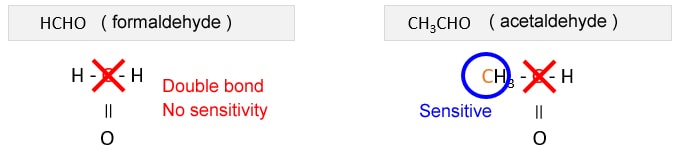

Der FID ist der am häufigsten verwendete Detektor in der Gaschromatographie. Er ist in der Lage dazu, Verbindungen zu detektieren, die Kohlenstoffatome (C) enthalten. Was auf fast alle organischen Verbindungen zutrifft. Diesen gegenüber ist er außerdem sehr sensitiv. Allerdings ist der FID nicht empfindlich gegenüber Kohlenstoffatomen mit einer Doppelbindung zu Sauerstoff, wie sie in Carbonyl- und Carboxylgruppen vorkommen (CO, CO2, HCHO, HCOOH, CS2, CCl4 usw.).

|

< Hauptanwendungen >

|

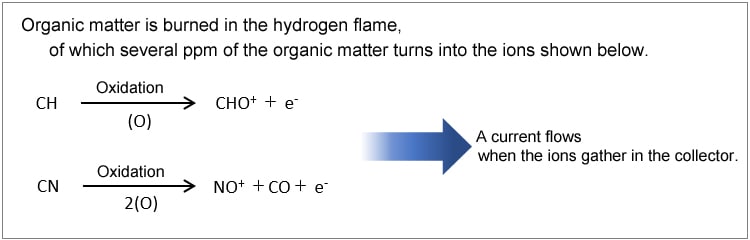

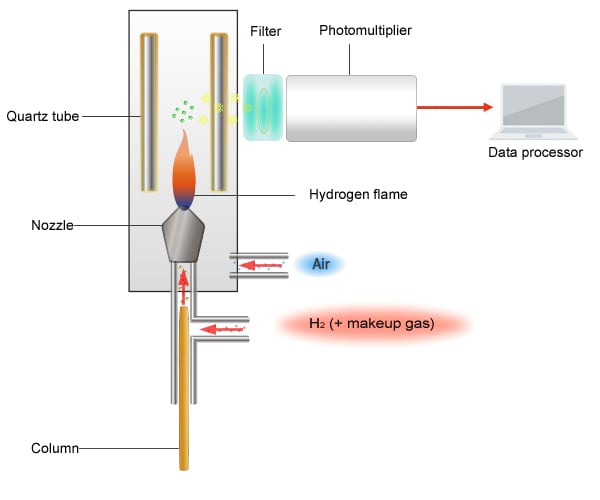

Schematische Darstellung des FID

Der FID erzeugt eine Wasserstoffflamme, indem Luft und Wasserstoff von unten zugeführt und verbrannt werden. Der im Probengas enthaltene Kohlenstoff wird durch die Wasserstoffflamme oxidiert, was eine Ionisationsreaktion auslöst. Die gebildeten Ionen werden durch eine Kollektor-Elektrode in einem elektrischen Feld angezogen, wo die Komponenten detektiert werden.

6.3.2. Wärmeleitfähigkeitsdetektoren (TCD)

Der TCD kann alle Verbindungen außer dem Trägergas detektieren. Der TCD wird hauptsächlich zur Detektion von anorganischen Gasen und Komponenten verwendet, gegenüber denen der FID nicht empfindlich ist.

Als Trägergas wird üblicherweise Helium verwendet. (N2 und Ar werden zur Analyse von He und H2 eingesetzt.)

|

< Hauptanwendungen >

|

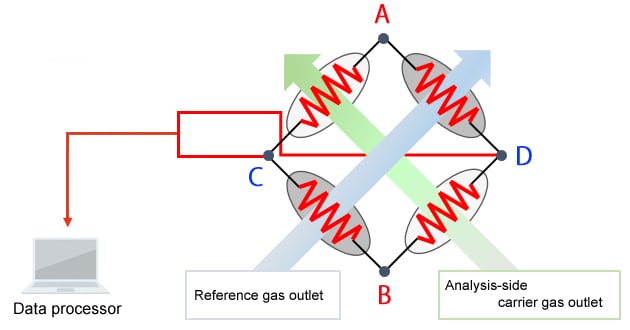

Schematische Darstellung des TCD

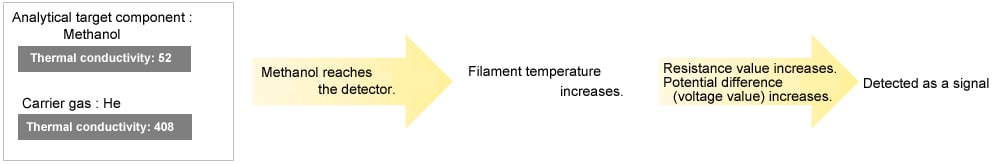

Das Funktionsprinzip des TCD ist wie folgt: Der TCD erkennt Zielkomponenten, indem er die Änderung der Filamenttemperatur misst, die durch den Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit zwischen dem Trägergas und den Zielkomponenten verursacht wird.

Zwischen A und B wird eine Gleichspannung angelegt.

• Wenn nur das Trägergas mit konstantem Durchfluss strömt

- behält jedes Filament eine konstante Temperatur bei und zwischen C und D wird eine konstante Spannung erzeugt.

• Wenn Komponenten aus der Säule eluieren

- tritt eine Änderung der Filamenttemperatur auf, die

- den Widerstandswert ändert und

- die Spannung zwischen C und D verändert.

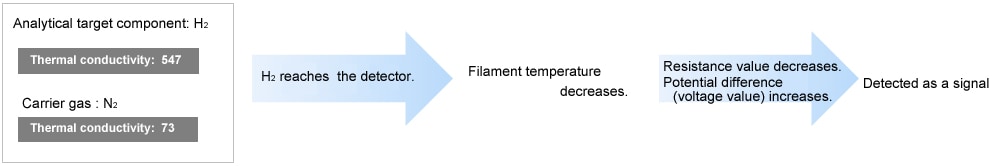

Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten (10-6 cal/s ·cm ·°C)

| Komponente | Wärmeleitfähigkeit |

|---|---|

| H2 | 547 (sehr hoch) |

| He | 408 (sehr hoch) |

| Ethan | 77 |

|

O2

|

76

|

| N2 | 73 |

| H2O | 60 |

| Ar, Methanol | 52 |

| Methanol | 40 |

| Chloroform | 24 |

TCD-Analysebeispiel

Wenn die Wärmeleitfähigkeit der zu analysierenden Komponente niedriger ist als die des Trägergases, misst der TCD einen Anstieg der Filamenttemperatur. Umgekehrt, wenn die Wärmeleitfähigkeit der zu analysierenden Komponente höher ist als die des Trägergases, misst der TCD einen Abfall der Filamenttemperatur.

Wenn die Wärmeleitfähigkeit der zu analysierenden Komponente niedriger ist als die des Trägergases

Auswahl nach Analyseziel

Verwandte Anwendungsnachrichten

6.3.3. Barrieren-Entladungs-Ionisationsdetektoren (BID)

Unser BID ist ein firmeneigener Detektor, der alle anorganischen und organischen Verbindungen außer He und Ne detektieren kann. Der BID ist außerdem in der Lage, Spuren von Verunreinigungen im ppm-Bereich zu erkennen, die der TCD bei einer Analyse anorganischer Gase nicht detektieren konnte.

|

< Hauptanwendungen >

|

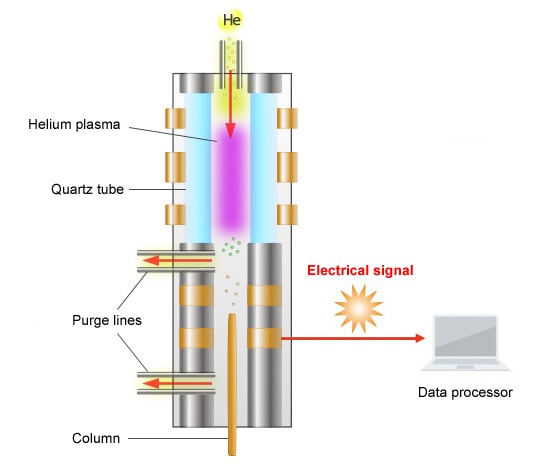

Schematische Darstellung des BID

Das Funktionsprinzip des BID ist wie folgt:

Der Detektor erzeugt ein stabiles Heliumplasma, nutzt die von angeregtem Helium emittierte Energie zur Ionisierung von Verbindungen und zieht diese Ionen dann zu einem Kollektor an. Die vom Heliumplasma abgegebene Energie ist extrem hoch und kann alle Verbindungen außer Helium (das zur Plasmeerzeugung verwendet wird) und Neon (das eine sehr hohe Ionisierungsenergie besitzt) ionisieren. Dadurch kann der BID im Prinzip alle Verbindungen außer He und Ne detektieren.

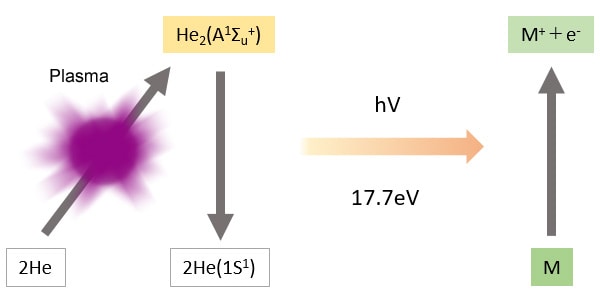

Prinzip der Ionisierung

Verbindungen, die aus der Säule eluieren, werden durch Lichtenergie aus dem Plasma ionisiert.

- Die Ionen werden zur Sammel-Elektrode gezogen und als Peaks ausgegeben.

Die Lichtenergie des Heliumplasmas beträgt 17,7 eV (Elektronenvolt), was extrem hoch ist.

- Der BID ermöglicht eine hochempfindliche Detektion aller Verbindungen außer demPlasmagas Helium und Neon, das eine höhere Ionisierungsenergie als Helium besitzt.

Verwandte Anwendungsnachrichten

6.4. Selektive Detektoren

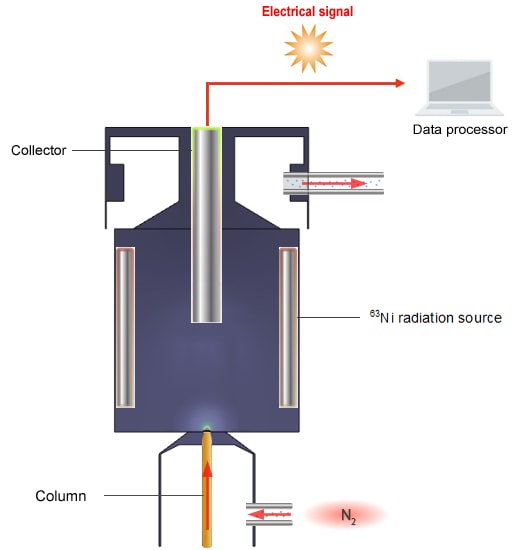

6.4.1. Elektroneneinfangdetektoren (ECD)

Der ECD ist ein selektiver, hochempfindlicher Detektor für elektrophile Verbindungen. Er ist in der Lage, organische Halogen- und Metallverbindungen, Diketone usw. zu detektieren. Da der ECD mit einem radioaktiven Isotop ausgestattet ist, muss die Installation je nach Land und dortiger Regelung gemeldet werden.

|

< Hauptanwendungen >

|

Schematische Darstellung des ECD

Das Funktionsprinzip des ECD funktioniert folgendermaßen: Der ECD detektiert Ionen, indem er die Änderung des Spannungswerts misst, der einen konstanten Ionenstrom am Kollektor aufrechterhält.

N2, das als Trägergas verwendet wird, wird durch β-Strahlen, die von der 63Ni-Strahlungsquelle emittiert werden, ionisiert.

N2 → N2+ + e-

Ein Strom fließt, wenn sich die Ionen im Kollektor sammeln.

Wenn eine elektrophile Verbindung in diese Gleichung eingebracht wird

PCB + e- → PCB-

ist PCB- viel größer und schwerer als e- und benötigt daher mehr Zeit, um den Kollektor zu erreichen.

- Eine höhere Spannung ist erforderlich, damit ein konstanter Ionenstrom fließt.

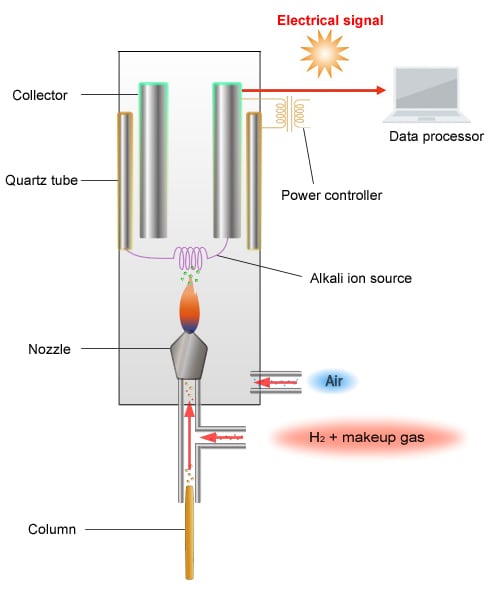

6.4.2. Flammenthermionische Detektoren (FTD)

Der FTD ist ein spezialisierter Detektor für organische Stickstoffverbindungen sowie anorganische und organische Phosphorverbindungen. (Die Selektivität des FTD für Phosphorverbindungen ist jedoch geringer als beim FPD.) Der FTD reagiert nicht auf anorganische Stickstoffverbindungen.

|

< Hauptanwendungen >

|

Schematische Darstellung des FTD

Das Funktionsprinzip des FTD ist wie folgt: Der FTD detektiert Ionen, indem er die Änderung des Ionenstroms misst, der am Kollektor gesammelt wird.

Wenn ein Strom durch die mit einer Alkalimetallquelle (Rubidiumsalz) versehene Platinspirale geleitet wird, steigt die Temperatur der Spirale, wodurch ein Plasma um die Quelle entsteht.

Im Plasma werden Rubidiumradikale (Rb*) gebildet.

- Diese können CN- und organische Phosphorverbindungen oxidieren.

- PO2 reagiert mit Rb* wie unten gezeigt und bildet Ionen.

CN + Rb* → CN- + Rb+

PO2 + Rb* → PO2- + Rb+

Ein Strom fließt, wenn sich die Ionen im Kollektor sammeln.

6.4.3. Flammenphotometrische Detektoren (FPD)

Der FPD kann verwendet werden für die Detektion von Phosphorverbindungen (P), Schwefelverbindungen (S) und organischen Zinnverbindungen (Sn). Der FPD ist hochselektiv, da er elementspezifisches Licht detektiert, das in einer Wasserstoffflamme emittiert wird.

|

< Hauptanwendungen >

|

Schematische Darstellung des FPD

Das Funktionsprinzip des FPD sieht so aus:

Schwefelverbindungen, Phosphorverbindungen und organische Zinnverbindungen emittieren beim Verbrennen jeweils Licht mit charakteristischen Wellenlängen. Durch das Passieren eines Filters erreicht nur Licht dieser charakteristischen Wellenlängen einen Photomultiplier. Der Photomultiplier wandelt die detektierte Lichtintensität dann in ein elektrisches Signal um.

6.4.4. Schwefel-Chemilumineszenz-Detektoren (SCD)

Der SCD ist ein selektiver, hochempfindlicher Detektor für Schwefelverbindungen (S). Diese Art von Detektor ist äußerst genau und in der Lage, selbst geringste Mengen an Schwefelverbindungen zu detektieren.

Im Vergleich zum FPD, der ebenfalls selektiv Schwefelverbindungen nachweisen kann, ist der SCD etwa eine Größenordnung empfindlicher und zeigt eine proportionale lineare Beziehung zwischen der SCD-Empfindlichkeit und der Probenkonzentration (beim FPD ist diese Beziehung quadratisch). Der SCD weist zudem eine äquimolare Empfindlichkeit auf und misst Schwefelverbindungen mit derselben relativen Empfindlichkeit, unabhängig von der Struktur der Verbindung.

Diese Eigenschaft des SCD ermöglicht es, Kalibrierkurven anderer Verbindungen zu verwenden, um eine ungefähre Konzentration einer Zielverbindung zu ermitteln, selbst wenn keine Standardsubstanz verfügbar ist.

Der SCD unterscheidet sich außerdem deutlich von anderen Detektoren, da im Inneren des SCD ein Niederdruckumfeld aufrechterhalten wird.

|

< Hauptanwendungen >

|

Schematische Darstellung des SCD

Das Funktionsprinzip des SCD ist wie folgt:

Der Schwefel-Chemilumineszenz-Detektor (SCD) macht sich die Chemilumineszenzreaktion zunutze, die durch Ozonoxidation ausgelöst wird.

Schwefelverbindungen werden in eine X-S-Chemiespezies (hauptsächlich SO) umgewandelt, die in einem extrem heißen oxidativ-reduktiven Ofen (etwa 1000 °C) Chemilumineszenz aufzeigen kann. Die X-S-Spezies wird in den Detektorbereich transportiert, wo Ozon sie in einen angeregten SO2*-Radikal umwandelt. SO2* emittiert beim Übergang in den Grundzustand Licht, und der SCD detektiert die Schwefelkomponente, indem er dieses Licht mit einem Photomultiplier misst.