Fokusthema Umweltschutz

Umweltschutz im Fokus - Einleitung

Eine saubere Umwelt ist die Grundlage unser allen Lebens auf der Erde. Ob Wasser, Boden oder Luft, die Umwelt zum Schutz aller Lebewesen sauber zu halten, ist und sollte die vorrangige Aufgabe einer jeden Gesellschaft sein. Jedoch finden sich Schadstoffe menschlichen Ursprungs mittlerweile auch in den entlegensten Winkeln der Erde. Dazu gehören z.B. PFAS, Pestizide oder Hormone, welche in unseren Böden und Gewässern eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Umwelt darstellen. Auch Mikroplastikteilchen und ihre enthaltenen Additive lassen sich bereits an den entlegensten Orten der Erde nachweisen.

Ein effektiver Umweltschutz kann also nur gelingen, wenn vermieden wird, dass Schadstoffe in die Natur gelangen. Unser Beitrag besteht dabei darin, Ihnen Instrumente und Knowhow zur Seite zu stellen, die es Ihnen nicht nur erlauben, Schadstoffe in Umweltproben zu erkennen und ihren Ursprung zu identifizieren, sondern auch die analytische Überwachung von Produkten und industriellen Prozessen, um sicherzustellen, dass schädliche Substanzen nicht unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen.

Mit diesem Ziel, durch Wissenschaft und Technologie einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, hat sich Shimadzu seit Jahrzehnten auf die Entwicklung von Geräten spezialisiert, die Wissenschaftlern helfen, Schadstoffe zu erkennen und zu analysieren. Dafür bieten wir ein breites Portfolio an Instrumenten an, welches fast das gesamte Spektrum der Analytik abdeckt: Chromatographie, Massenspektrometrie, TOC, Elementaranalytik und Molekülspektroskopie. Um Sie bei Ihren umweltrelevanten Analysen zu unterstützen, haben wir auf dieser Seite eine Vielzahl von praxisorientierten Applikationen und Informationsbroschüren zusammengestellt.

In den kommenden Wochen werden Sie viel zum Thema Umweltschutz und unseren analytischen Lösungen erfahren und interessante Applikationsnoten und Technotes erhalten. Schauen Sie daher gerne regelmäßig vorbei oder folgen uns in den Sozialen Medien wie z.B. LinkedIn.

Übersicht

- Spektroskopische Analytik von Umwelt-Plastik

- Alles aus einer Hand – das Shimadzu Mikroplastik-Whitepaper

- FTIR-Analyse von Polymeren in Mägen von Eissturmvögeln

- Analyse von Mikroplastik aus Meerestieren mittels Infrarot-Mikroskopie

- Analyse von Mikroplastik aus einem Fluss

- Quantitative Analytik von Recycling-Plastik

- Kombinierte FTIR- und EDX-Analyse von Biomedia aus einem Klärwerk

Plastik als Umweltgefahr

Plastik ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Aufgrund seiner vielseitigen und leicht modifizierbaren Eigenschaften findet Plastik heutzutage in fast sämtlichen Industrien Anwendung. Dabei wird die hohe Stabilität jedoch dann zum Problem, wenn dieses in die Umwelt gelangt. Unachtsam in die Umwelt emittiertes Plastik verweilt dort auf kaum absehbaren Zeitskalen weiter. Aufgrund der jährlich steigenden weltweiten Plastikproduktion wird sich diese Problematik voraussichtlich noch weiter verschärfen. Von Plastikteilen gehen dabei erhebliche Gefahren für die Tierwelt aus. Vögel und Meereslebewesen können diese zum Beispiel verschlucken oder sich in diesen Verfangen.

Wenn Plastik z.B. durch Umwelteinflüsse in kleinere Partikel mit Durchmessern von weniger als 5 mm zerfallen oder bereits in dieser Größenordnung produziert wurden, spricht man von Mikroplastik. Mikroplastik ist dabei äußerst mobil und kann durch Wind und Meeresströmungen große Strecken zurücklegen. Mittlerweile findet sich Mikroplastik deshalb in den entlegensten Winkeln der Erde. Von unseren Böden und Flüssen bis in den Tiefen des Marianengrabens oder im Polareis ist Mikroplastik bereits nachweisbar. Welche ökologischen Risiken Mikroplastik dabei birgt ist Gegenstand aktueller Forschung.

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine Auswahl von spektroskopischen Anwendungsbeispielen, wie sich Meso- und Mikroplastikproben aus der Umwelt analysieren lassen

FTIR-Analyse von Polymeren in Mägen von Eissturmvögeln

Geraten Plastikabfälle in die Umwelt, besteht für Tiere die Gefahr des Verschluckens. Im Rahmen des „Fulmar Litter Monitoring“ Workshops wurde deshalb Plastik aus den Mageninhalten von Eissturmvögeln untersucht. Für die Analytik von Umweltplastik hat sich dabei die FTIR-Spektroskopie als Standardmethode etabliert. Lernen Sie hier mehr über Aspekte der Probenvorbereitung und FTIR-ATR-Analytik von Plastik aus Vogelmägen.

Analyse von Mikroplastik aus Meerestieren mittels Infrarot-Mikroskopie

In Zusammenarbeit mit der britischen Universität Newcastle und dem Forschungsinstitut Wageningen Marine Research in den Niederlanden analysierten wir die Mageninhalte verschiedener Meerestiere. Dabei wurde Mikroplastik mit einer Größenordnung von 100 μm untersucht, um die Auswirkungen von Abfall auf die Meere zu untersuchen. Hier zeigen wir eine Beispielanalyse von Mikroplastik mithilfe der Infrarotmikroskopie anhand von Proben, die Polardorschen und Tiefseeflohkrebsen entnommen wurden.

Analyse von Mikroplastik aus einem Fluss

Mikroplastikpartikel, die lange Zeit in der Umwelt Sonnenbestrahlung ausgesetzt waren, sind häufig durch die Absorption von UV-Licht belastet. Photochemische Reaktionen in den Kunststoff-Proben führen dabei zu neuen chemischen Verbindungen, was bei den erhaltenen FTIR-Spektren zu deutlichen Abweichungen von Referenzspektren aus Kunststoff-Bibliotheken führen kann. Deswegen zeigen wir Ihnen hier anhand einer kurzen FTIR-Studie von Mikroplastik aus einem Fluss wie mithilfe der richtigen Probenvorbereitung und der Shimadzu „UV-Damaged Plastics Library“ Ihre Messungen trotzdem zum Erfolg führen können.

Quantitative Analytik von Recycling-Plastik

Mit Hilfe eines FTIR-ATR-Screenings lässt sich die prozentuale Zusammensetzung von Recycling-Kunststoff in kurzer Zeit bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass Probenform und Oberflächenbeschaffenheit die erhaltenen ATR-Ergebnisse unerwartet beeinflussen können. Hier zeigen wir Ihnen anhand von Recycling-Pellets, die aus vier verschiedenen Kunststoff-Sorten zusammengesetzt sind, wie diese Analytik auch bei schwierigen Proben gelingt

Kombinierte FTIR- und EDX-Analyse von Biomedia aus einem Klärwerk

Plastik-Pellets werden in Klärwerk-Filtersystemen als Träger für Biofilme verwendet, um organische Verunreinigungen im Wasser zu bereinigen. Diese bezeichnet man z.B. auch als Biomedia oder Bio-Beads. Die kleinen Pellets können jedoch unbeabsichtigt in die Natur gelangen, wobei die Auswirkungen auf die Umwelt noch wenig erforscht sind. In dieser Applikationsnote zeigen wir, wie eine kombinierte Anwendung von FTIR- und EDX-Methoden schnell und einfach aufklären kann, wie sich die chemische und elementare Komposition dieser Pellets nach längerer Zeit im Wasser verändert.

Wasser ist ein hohes Gut! - Wasseranalytik mittels LC-MS/MS

Obwohl rund 71 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, sind nur 2,5 Prozent davon Süßwasser mit niedrigen Salzkonzentrationen. Ein noch kleinerer Teil ist zum Trinken geeignet - und oft erst dann, wenn es gereinigt wird. Grund- und Oberflächenwasser aus Seen und Flüssen, das so genannte Rohwasser, ist die am schnellsten verfügbare Ressource für die Trinkwassergewinnung.

Spezifische chemische und physikalische Eigenschaften machen einen großen Unterschied zwischen Trinkwasser und untrinkbarem. Die chemische Zusammensetzung des Rohwassers hängt von vielen Standortfaktoren ab, wie z.B. Vegetation, geologische Eigenschaften, umgebende Produktionsindustrien, Bergbau und Saisonabhängigkeit. Diese Faktoren wiederum bestimmen die am besten geeignete Behandlung, die für die Wasseraufbereitung erforderlich ist. Um eine effektive Behandlung und die Qualität des erzeugten Trinkwassers zu gewährleisten, muss jeder Schritt des Reinigungsprozesses durch zuverlässige Messgeräte mit genau definierten Wasserqualitätsparametern überwacht werden. Die europäische Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG, einer von vielen weltweit verwendeten Wasserqualitätsrahmen, definiert Höchstwerte für eine Vielzahl von Parametern, darunter mikrobielle, chemische und Indikatorparameter, die regelmäßig analysiert werden müssen.

Hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit sind die Labore zu einem Spagat gefordert: steigende Probendurchsätze bei immer weiter sinkenden geforderten Bestimmungsgrenzen erfordern Systeme, die neben außerordentlichen Geschwindigkeitsparametern eine hohe Matrixbelastbarkeit mit sehr hoher Sensitivität und Selektivität verbinden. Die Flüssigkeitschromatographie gekoppelte Triple-Quadrupol Massenspektrometrie dreht an dieser Leistungsschraube und stellt durch maximale Sensitivität bei herausragender Robustheit eine ideale Plattform für aktuelle und zukünftige Anforderungen in der Wasseranalytik dar – analytische wie auch wirtschaftliche.

Automatische, gleichzeitige und schnelle Analyse von Pestiziden in Trink-, Oberflächen- und Grundwasser durch Online-SPE und UHPLC-MS/MS

Pestizide werden für den Pflanzenschutz eingesetzt, aber ihr intensiver Einsatz und ihr langsamer natürlicher Abbau machen sie zu ernsthaften Verunreinigungen für Oberflächenwasser, Grundwasser und Trinkwasser. Das Applikationsbeispiel zeigt die Quantifizierung von 272 Pestiziden in Wasser mit einem SPE-UHPLC-MS/MS von Shimadzu. Die Leistung der Methode wurde an Oberflächen-, Untergrund- und Trinkwasser bewertet. Eine Quantifizierung wurde gemäß den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien durchgeführt.

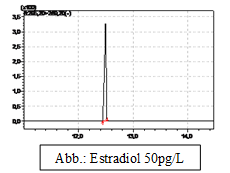

Östrogen aktive Substanzen in Oberflächengewässern

Wirkstoffe aus Hormonpräparaten wie der Antibabypille gelangen durch das Abwasser in den Wasserkreislauf. Dort hemmen deren Östrogene Wirkung schon in geringsten Konzentrationen z.B. die Fortpflanzung von Wasserorganismen. Zur Beobachtungsliste der Umweltqualitätsnorm gehören beispielsweise die weit verbreiteten Hormone 17-α-Ethinylestradiol (EE2) und 17-β-Estradiol. Eine Herausforderung stellen die geforderten Nachweisgrenzen der EU-Direktive 2008/105/EC dar. Um die Steroidhormone mit LC-MS/MS zu quantifizieren wurde eine Direktinjektionsmethode für Oberflächengewässer entwickelt, die es ermöglicht in einer Analyse EE, EE2 und fünf weitere Steroide zu bestimmen. Alle Verbindungen wurden über einen weiten linearen Bereich quantifiziert. Mit der beschriebenen Methode ist eine selektive und sensitive Quantifizierung von 17-α-Ethinylestradiol (EE2) 17-β-Estradiol bei einer hohen Robustheit möglich.

Robuste Routinemethode für die Analyse von quarternären Triphenylphosphoniumsalzen in Oberflächengewässern durch Direktinjektion

Triphenylphosphoniumsalze deren Umweltrelevanz, Toxizität und Metabolisierung weitgehend unverstanden sind, treten als Nebenprodukt der industriell genutzten Wittig-Reaktion auf und können daher häufig in Oberflächengewässern rund um chemische Produktionsstätten wiedergefunden werden. Zur Gehaltsbestimmung können die Wasserproben mittels Direktinjektion auf modernen LC-MS/MS-Systemen bereits ab sehr geringen Konzentrationen von 1ng/l gemessen werden.

PFAS Analytik in Wässern mit LC-MS

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) sind eine Gruppe von anthropogenen Chemikalien, die sehr stabil und resistent gegen Zersetzung sind. Diese Chemikalien werden aufgrund ihrer hitzebeständigen sowie öl- und wasserabweisenden Eigenschaften in vielen Konsum- und Industrieprodukten (z. B. Lebensmittelverpackungen, Pfannen, Feuerlöschschäume und Textilien) verwendet. PFAS-Verbindungen sind persistent, toxisch und potenziell schädlich für Mensch und Umwelt. Daher hat die Anwesenheit von PFAS in unserer Umwelt weltweit zu ernsten Bedenken geführt. So hat das Europäische Parlament im Dezember 2020 die überarbeitete Trinkwasserrichtlinie verabschiedet, die seit dem 12. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Die neue Richtlinie enthält Grenzwerte, die die Gesamtheit der Per- und Polyfluoralkylsubstanzen mit einer maximalen Konzentration von 0,5 μg/L bezeichnet. Shimadzu bietet hier eine Vielzahl an zuverlässigen Lösungen für die Überwachung von PFAS, wie das Triple-Quadrupol-MS LCMS-8060. Dieses System ist die ideale Plattform für die quantitative Analyse von PFAS gemäß der Norm ISO 21675:2019 zur Wasserqualität. Weitere Informationen über Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen und deren Analytik, finden Sie hier in unserem Whitepaper.

PFAS Analytik mittels der Triple-Quadrupol Massenspektrometrie und Direktinjektion

Es gibt bereits eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen für die Analyse von fluororganischen Verbindungen nach aufwendigen Probenvorbereitungen wie bspw. eine Festphasenextraktion. Erfahren Sie hier ein Beispiel für die Analyse von PFOA, PFOS und PFAS einschließlich weiterer verwandter Substanzen mittels Triple-Quadrupol Massenspektrometrie ohne aufwendige Probenvorbereitung.

Entwicklung einer Screening-Methode verschieden PFAS in Oberflächengewässer durch hochauflösende Massenspektrometrie

In diesem hier vorgestellten Anwendungsbeispiel wurde eine umfassende Screening-Methode für bereits bekannte und unbekannte PFAS in Wasserproben mit dem Q-TOF-Massenspektrometer LCMS-9030 entwickelt. Mit der sogenannten Funktion der „Data Dependent Acquisition“ (DDA) wurden MS- und MS/MS-Daten simultan erfasst. Eine hausinterne Bibliothek mit Informationen von 34 PFAS (Retentionszeiten, MS- und MS/MS-Spektren) konnte hier für das Screening der bekannten Substanzen eingesetzt werden. Für die Identifizierung der noch unbekannten PFAS wurde der hier neu bearbeitete Arbeitsablauf verwendet.

Analyse von PFAS gemäß der EPA-Methode 537

Erfahren Sie hier mehr über die Vorteile der PFAS-Analytik in Trinkwasser mittels der ultraschnellen Massenspektrometrie von Shimadzu. Insgesamt wurden hier 27 PFAS-Verbindungen extrahiert, aufgetrennt und mit der Triple-Quadrupol-Massenspektrometrie nachgewiesen. Die resultierenden Wiederfindungsraten liegen deutlich innerhalb der in der EPA-Methode 537 festgelegten Grenzen. Auch die ermittelten Nachweisgrenzen dieser Methode erfüllen alle Anforderungen der EPA für die Analyse von PFAS in Trinkwasser.

Die neue DIN-Norm 17503:2022-08 vereint zwei ältere Normen zu einer. (DIN EN 15527 & DIN EN 16181) Die Zusammenführung dieser zwei Normen erweitert den Anwendungsbereich. Es sind unterschiedliche Arbeitsweisen möglich.

Im Allgemeinen sind DIN-Normen Regeln für die Qualitätssicherung, Sicherheit und dem Umweltschutz. Außerdem dienen sie zur Vereinheitlichung der Messmethoden.

Wie schädlich sind sie für die Umwelt und wo kommen sie her?

PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind organische Verbindungen, die aus mindestens zwei Aromatischen Ringsystemen bestehen. Sie sind natürliche vorkommen in Kohle und Erdöl. Sie entstehen z.B. bei der Umwandlung von Kohle in Koks, im anfallenden Teer, der zum Straßenbau verwendet wurde. Durch ihre hohe Toxizität sind sie seit 1984 verboten. Das bedeutet Straßen, die vor 1984 gebaut wurden, haben eine hohe PAK Belastung. Außerdem entstehen PAKs bei jeglichen Verbrennungen, weshalb sie heute auch noch ein großes Problem im Straßenbau sind. PAKs entstehen außerdem bei Tabakrauch, geräucherten und gegrilltem Fleisch und fossilen Brennstoffen.

PAK können daher über die Luft, Trinkwasser und Nahrung und durch die Haut aufgenommen werden. Außer dass sie für Menschen Krebserzeugend, Hautentzündungen hervorrufen und die Hornhaut der Augen schädigen und noch vieles mehr, sind sie auch für die Umwelt eine Katastrophe. Den was uns nicht gut tut, tut auch den Tieren und den Pflanzen nicht gut. Wegen ihrer Toxizität hat die amerikanische Bundesumweltschutzbehörde (EPA), die 16 EPA-PAKs in eine Stoffgruppe aufgenommen. Diese 16 EPA-PAKs wurden dann, stellvertretend für alle PAKs, in die DIN aufgenommen. Diese DIN soll durch die einheitliche Analyseverfahren, fachgerecht analysiert und identifiziert werden, um diese schädlichen Stoffe aus der Umwelt fachgerecht entsorgen und rausfiltern zu können.

Weitere Infos zu Analysemethoden finden Sie hier:

Was können wir tun, um die Analyse umweltfreundlicher zu machen?

Da Helium für die GCMS Methode als Trägergas genutzt wird stellen wir heute schon auf Wasserstoff um. Nicht nur das Helium immer teurer wird, sondern auch ein Endliches Gut ist, muss schon jetzt umgedacht werden. Eine günstige Alternative und auch eine vergleichbare Methode besteht in Wasserstoff als Trägergas. Wasserstoff kann hergestellt werden und ist umweltfreundlich.

Ist Wasserstoff sicher als Trägergas?

Durch unseren vielen Sicherheitsfeatures kann Wasserstoff bedenkenlos genutzt werden.

Erfahren Sie mehr hier:

In nahezu allen industriellen Bereichen ist die Analytik ein unverzichtbares Instrument, etwa zur Prozesssteuerung, Qualitätssicherung oder zum Schutz der Umwelt. Für die Analytik gibt es grundsätzlich verschiedene Ansätze: die Online-Analyse und die Offline-Analyse. Was ist Online-Analytik und wo wird sie am Beispiel der TOC-Analyse im Umweltbereich eingesetzt?

Offline – Laboranalytik

Bei der Offline-Analyse kommt die Probe ins Labor. Hier werden die Proben vorbereitet und auf verschiedenste Parameter hin untersucht. Zahlreiche Analysatoren und Messgeräte ermöglichen einen flexiblen Einsatz von unterschiedlichsten Analyse-Verfahren. Ein hierfür wichtiger, nicht zu unterschätzender Arbeitsbereich ist die Probennahme. Hierbei muss vieles bedacht werden: Von der Auswahl des richtigen Probenflaschenmaterials, bis hin zur richtigen Lagerung während des Transports ins Labor. Oft wird so viel Probe für die Laboranalytik entnommen, das Rückstellmuster für spätere Analysen aufbewahrt werden können. Um die Stabilität der Proben zu gewährleisten, müssen sie in der Regel schon bei der Probenahme stabilisiert bzw. konserviert werden. Dies geschieht je nach Parameter beispielsweise mit Säuren oder Lösemitteln.

Online-Analysen

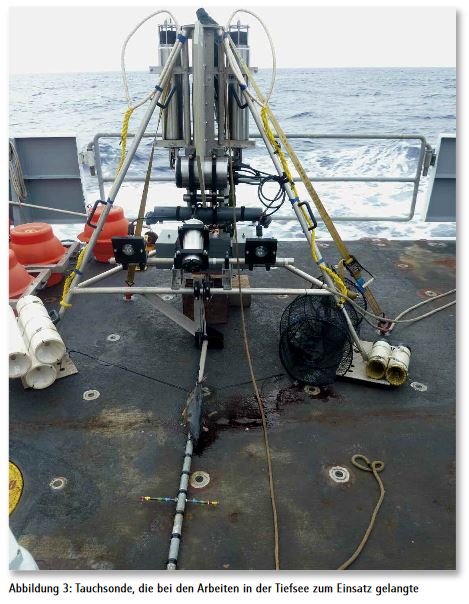

Im Gegensatz zu Laboranalysen liefern online-Analysen zeitnahe Ergebnisse. Spezielle Analysatoren werden nah an den zu untersuchenden Probenstrom gebracht und mit ihm verbunden. In der Regel wird ein Bypass des Probenstroms an den Analysator herangeführt, oder es wird ein Sensor oder eine Sonde in den Probenstrom eingebracht (in diesem Fall spricht man auch häufig von „Inline-Messung“). Diese Prozess-Analysatoren entnehmen automatisch eine Probe, analysieren sie und senden das Messergebnis automatisch an eine Prozessleitwarte oder sie steuern direkt einen Prozess oder leiten bei einer Grenzwertüberschreitung eine entsprechende Maßnahme ein. Hierbei wird ein Probenstrom immer wieder – oft engmaschig – analysiert. Es geht dabei zumeist darum Veränderungen schnell zu erkennen, um zeitnah in einen Prozess eingreifen zu können.