Dieser Artikel wurde veröffentlicht in J. Chrom A, 1469, Arase, et.al., 35-47, Copyright Elsevier (2016).

LabSolutions LCGC - Features

Integrierte Workstation

Peak-Integrationsalgorithmus

Die für die Analyse großer Datenmengen erforderliche Zeit, die durch immer schnellere Analysen und vermehrt simultane Mehrkomponentenanalyse in den letzten Jahren anfällt, ist zu einer Herausforderung geworden. Zudem haben die verschärften Vorschriften im Zusammenhang mit der Datenintegrität zu Forderungen nach automatisierten und vereinfachten manuellen Methoden zur Integration von schwierigen Chromatogrammpeaks geführt. Hier stellen wir einen neuen Peak-Integrationsalgorithmus für LabSolutions, i-PeakFinder, vor, der darauf ausgelegt ist, diese Probleme zu lösen. i-PeakFinder, ein neuer Peak-Integrationsalgorithmus für LabSolutions, ist eine vollständig automatisierte Integrationsfunktion, die Peaks mit hoher Genauigkeit erkennen kann, ohne dass besondere Parametereinstellungen erforderlich sind. Darüber hinaus verfügt dieser Algorithmus über einstellbare Parameter, sodass die Integrationsfunktion auf eine Vielzahl komplexer Chromatogrammmuster angewendet werden kann. Des Weiteren erlauben die einstellbaren Parameter auch bei Batchanalysen eine hochgenaue Peak-Integration aus großen Datenmengen.

Funktionen von i-PeakFinder

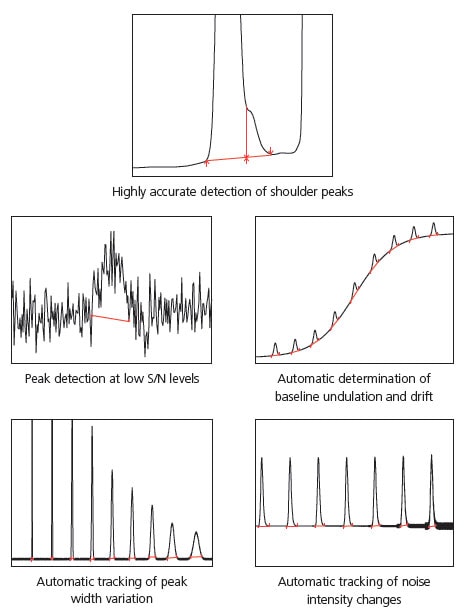

Mit den herkömmlichen Peak-Integrationsverfahren von Shimadzu oder Verfahren von Mitbewerbern ist bei einigen komplexen Chromatogrammen neben den typischen Parametereinstellungen eine Zeitprogrammierung für die Peak-Integration erforderlich. i-PeakFinder kann hingegen diese Chromatogramme nur mit einfachen Parametereinstellungen integrieren. Diese Peak-Integrationsfunktion verfügt über folgende Merkmale:

- Hochpräzise Erkennung von Schulterpeaks

- Einfache Anpassung der Peak-Basislinien-Bearbeitung

- Verbesserte Positionierung der Peak-Basislinie, die die Reproduzierbarkeit verbessert

- Genaue Peak-Integration auch bei Schwankungen durch Baseline-Drift

Shimadzu legt auch Wert auf Kompatibilität, daher kann LabSolutions auch mit den herkömmlichen Peak-Integrationsverfahren (Chromatopac-Modus) verwendet werden. Das Umschalten zwischen dem klassischen Integrationsverfahren und i-PeakFinder während der Analyse ist einfach, sodass der Benutzer die für die jeweilige Situation passende Peak-Integrationsmethode auswählen kann – einschließlich der Wahl eines traditionellen Verfahrens für die Kompatibilität mit Altdaten. Abb. 1 zeigt Beispiele für die Anwendung der vollautomatischen Integrationsfunktion zur Analyse typischer Peaks.

Hochpräzise Erkennung von Schulterpeaks

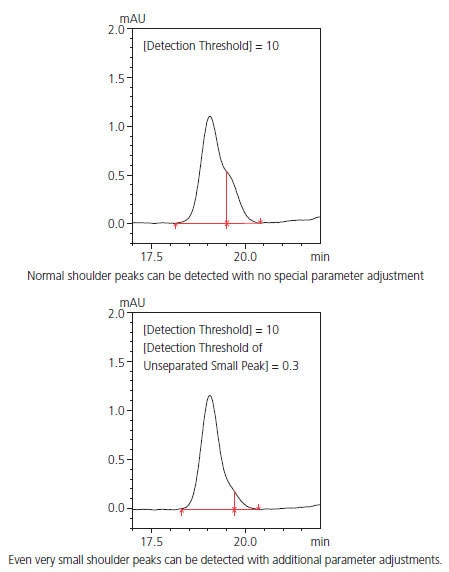

Mit i-PeakFinder können Schulterpeaks präzise erkannt werden. In Situationen, in denen bisher eine manuelle Peaksintegration erforderlich war, um Schulter- und Hauptpeaks durch traditionelle Integrationsverfahren zu unterscheiden, kann i-PeakFinder Schulterpeaks automatisch erkennen und dabei eine gleichbleibende Peaksensitivität über das gesamte Chromatogramm aufrechterhalten. Im Allgemeinen ist es schwierig, besonders kleine Schulterpeaks, wie in Abb. 2 gezeigt, automatisch zu erkennen; i-PeakFinder kann diese Peaks jedoch auf Basis der Schwellenwertbeurteilung automatisch detektieren.

Abb. 1 Vollautomatische Integrationsfunktion von i-PeakFinder

Abb. 2 Beispiele für die Erkennung von Schulterpeaks

Einfache Anpassung der Peak-Basislinien-Bearbeitung

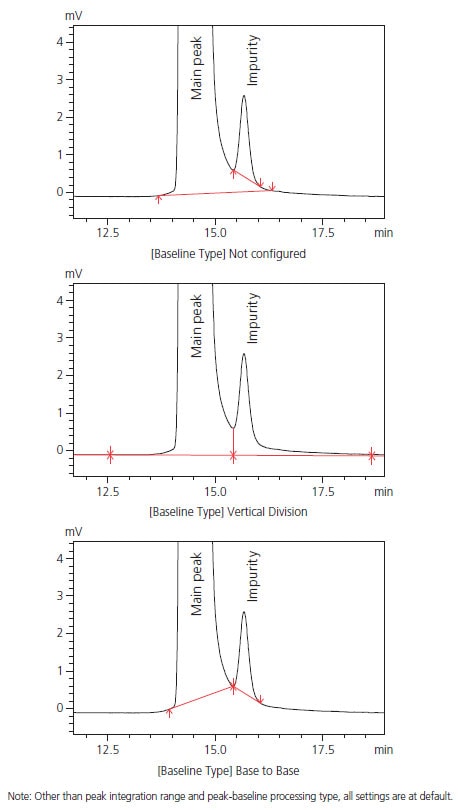

Die präzise Erkennung von Verunreinigungspeaks ist für die pharmazeutische Qualitätskontrolle und andere Anwendungen unerlässlich. Verunreinigungsspitzen sind oft an der Basis eines Hauptpeaks verschmolzen, und die quantitativen Ergebnisse der Flächen-Normalisierung können je nach verwendeter Peak-Basislinien-Methode variieren. Auch das verwendete Verfahren zur Peak-Basislinien-Bearbeitung unterscheidet sich je nach Probe und Untersuchungsziel. Bei herkömmlichen Methoden muss für eine bestimmte Peak-Basislinien-Bearbeitung oft eine Zeitprogrammierung erfolgen oder die Integration manuell durchgeführt werden.

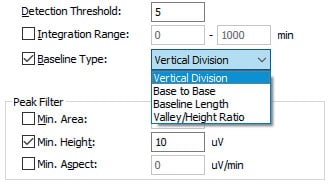

Mit i-PeakFinder hingegen stehen in den Basiseinstellungen anpassbare Parameter für die Durchführung spezifischer Peak-Basislinien-Bearbeitungen zur Verfügung, sodass der Anwender den optimalen Typ der Basislinie in jeder Situation leicht umsetzen kann. Abb. 3 zeigt eine Liste der Basislinientypen im Einstellungsfenster, Abb. 4 das Ergebnis der Bearbeitung eines an der Baseline verschmolzenen Verunreinigungspeaks und Tabelle 1 die erzielten quantitativen Ergebnisse mittels Flächen-Normalisierung mit unterschiedlichen Basislinientypen. Geeignete Basislinienanpassungen für die jeweilige Situation können einfach durch Änderungen an wenigen Basisparametern durchgeführt werden.

Abb. 3 Einstellung der Peak-Basislinien-Typen

Abb. 4 Beispiel für Peak-Basislinien-Bearbeitung

Tabelle 1: Quantitative Ergebnisse mittels Flächen-Normalisierung bei verschiedenen Basislinien-Methoden

| Nicht konfiguriert | Vertikale Teilung | Basis zu Basis | |

|---|---|---|---|

| Hauptpeak | 99,681 | 99,448 | 99,680 |

| Verunreinigung | 0,160 | 0,338 | 0,160 |

Basisparameter für die Peakerkennung

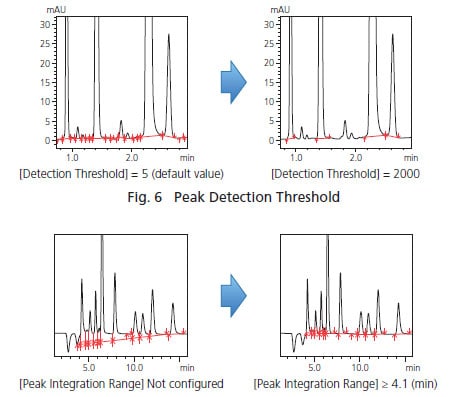

Die Basisparameter, die dem Benutzer die Anpassung der Peakerkennungsbedingungen erlauben, sind der oben erwähnte Basislinientyp, der Peakerkennungsschwellenwert und der Peak-Integrationsbereich. Mit der Einstellung für den Erkennungsschwellenwert werden Peaks, die unterhalb des geschätzten Rauschpegels (berechnet mittels proprietärem Algorithmus) liegen, nicht erkannt. Durch die Senkung des Peakerkennungsschwellenwerts können kleinere Peaks erkannt werden. Der Peak-Integrationsbereich legt den Zeitraum fest, in dem Peaks erkannt werden. Abb. 6 zeigt das Ergebnis einer Änderung des Peakerkennungsschwellenwerts von der Standardeinstellung 5 auf 2.000. Diese intuitiven Bedienelemente erlauben es dem Anwender, durch einfache Anpassung kleine Peaks zu erkennen oder zu ignorieren. Abb. 7 zeigt ein Beispiel zur Anpassung des Peak-Integrationsbereichs. Ohne Anpassung fallen alle Peaks in den Bereich und die Basislinie wird von negativen Peaks beeinflusst. Durch Ausschluss negativer Peaks über den Integrationsbereich kann die Basislinie passend konfiguriert werden.

Abb. 7 Peak-Integrationsbereich

Detaillierte Peakerkennungseinstellungen

Bei komplexen Chromatogrammen reichen Anpassungen des Detektionsschwellenwerts, Integrationsbereichs und des Basislinientyps möglicherweise nicht aus, um das gewünschte Integrationsresultat zu erzielen. i-PeakFinder ist mit einer Vielzahl von Chromatogrammen kompatibel und erlaubt dem Benutzer die Konfiguration weiterer, detaillierter Peakerkennungsparameter. Einige dieser detaillierten Einstellungen sind nachfolgend beschrieben:

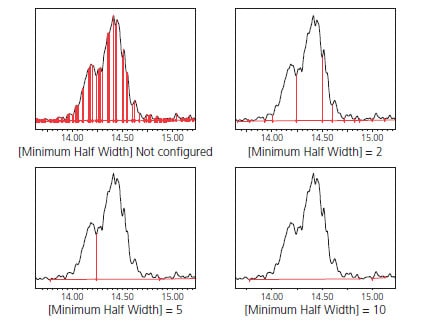

(1) Peaks detektieren, die nicht vom Rauschen beeinflusst sind [Minimale Halbwertsbreite]

Bei Chromatogrammen, die beispielsweise durch LCMS gemittelt werden, wird gelegentlich eine Glättung durchgeführt. Liegt die Rauschfrequenz nahe der Peakfrequenz, ist es schwierig, Peaks automatisch zu erkennen, sodass Einzelpeaks als mehrere Peaks erkannt werden können. In diesem Fall ignoriert die Einstellung der minimalen Halbwertsbreite das Rauschen unterhalb dieses Wertes und stellt sicher, dass Peaks mit einer FWHM oberhalb des gewählten Minimalwerts erkannt werden. Abb. 8 zeigt den Unterschied bei der Erhöhung des Minimal-FWHM-Wertes. Dieses Feature ist hilfreich, wenn im Peak Rauschen beobachtet werden kann.

Abb. 8 Beispielkonfiguration der minimalen FWHM

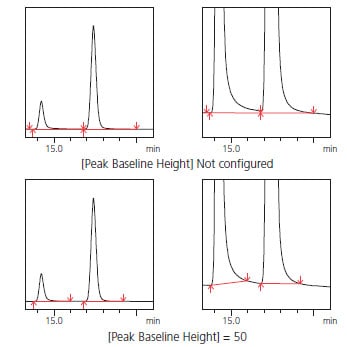

(2) Sicherstellen von Flächenpräzision und Linearität [Peak-Basislinienhöhe]

Bei ausgestellt tailierenden Peaks und Chromatogrammen mit viel Basislinienrauschen können die Start- und Endpunkte der Peaks je nach Datenmaterial variieren, was die Genauigkeit der Flächenbestimmung verringert. Mit der Einstellung für die Peak-Basislinienhöhe werden die Start- und Endpunkte als Produkt aus eingegebenem Wert und Rauschintensität (ermittelt durch einen proprietären Algorithmus) erkannt. Je größer der Wert der Peak-Basislinienhöhe, desto höher liegt die Basislinie.

Mit dieser Einstellung wird eine gute Reproduzierbarkeit der Bestimmung von Start- und Endpunkten der Basislinie erzielt. Abb. 9 zeigt ein Beispiel für die Anpassung der Basislinienhöhe beim Festlegen der Basislänge von tailierenden Peaks.

Abb. 9 Beispielkonfiguration der Peak-Basislinienhöhe bei tailierenden Peaks

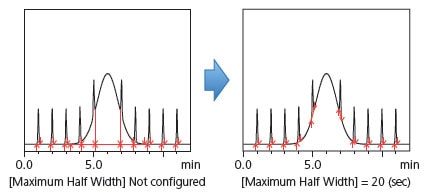

(3) Vermeidung der Erkennung von langperiodischen Schwankungen als Peaks [Maximale Halbwertsbreite]

Die maximale Halbwertsbreite, das Gegenstück zur minimalen Halbwertsbreite, ist ein Parameter, mit dem größere Peaks als Basislinienschwankungen ignoriert werden können. Beispiel: In Abb. 10 tritt eine Baseline-Drift als breite Ausbeulung auf, die als Peak interpretiert werden könnte. Diese Schwankung kann durch das Setzen einer maximalen FWHM entfernt werden.

Abb. 10 Beispielkonfiguration der maximalen FWHM

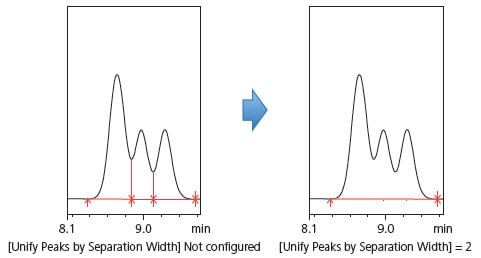

(4) Verschmolzene Peaks als Einzelpeak zusammenfassen [Peaks nach Trenntiefe vereinigen]

Die Einstellung der minimalen Halbwertsbreite vermeidet die fehlerhafte Erkennung von Rauschen als Peaks, während die Einstellung zur Vereinigung nach Trenntiefe verschmolzene Peaks zu einem einzelnen Peak zusammenfasst. Abb. 11 zeigt drei verschmolzene Peaks. Durch die Konfiguration dieser Einstellung werden die beiden seitlichen Peaks mit dem größeren Peak vereinigt. Diese Einstellung wirkt nur innerhalb von Basislinienintervallen, die verschmolzene Peaks enthalten.

Abb. 11 Beispiel für das Vereinigen ungetrennter Peaks

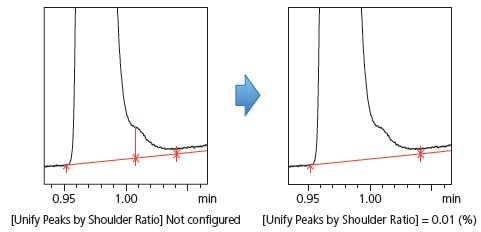

(5) Entscheidung, ob Schulterpeaks erkannt werden sollen [Peak-Vereinigung nach Schulterverhältnis]

Wenn Verunreinigungen als Schulterpeaks an der Basis eines Hauptbestandteils verschmolzen sind, erforderte das traditionelle Integrationsverfahren eine Zeitprogrammierung oder eine manuelle Integration zur Detektion des Schulterpeaks. Mit i-PeakFinder können Schulterpeaks einfach erkannt werden, und der Benutzer kann festlegen, ob Verunreinigungspeaks erkannt werden sollen – abhängig vom Verhältnis der Höhe des Hauptbestandteils zum Tangentialwert des Schulterpeaks. Abb. 12 zeigt ein Beispiel für die automatische Detektion eines Schulterpeaks sowie dessen Vereinigung mit dem Hauptbestandteil durch Schwellenwertsetzung. Die Konfiguration eines Schwellenwerts kann auch genutzt werden, um zu bestimmen, ob Verunreinigungspeaks erkannt werden sollen.

Abb. 12 Beispiel für die Einstellung eines Schwellwerts zur Erkennung von Schulterpeaks

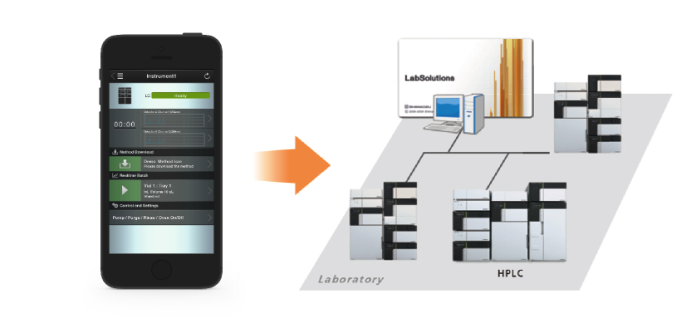

Benutzeroberfläche für die direkte Anbindung von Smart Devices an die LabSolutions-Software

LabSolutions Direct ist ein neues Remote-Zugriffstool für die LabSolutions-Serie, das die Steuerung und Überwachung von HPLC-Systemen über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche von einem handelsüblichen Smartphone oder Tablet-PC aus ermöglicht. Mit LabSolutions Direct ist es möglich, die Lösungsmittelpumpe oder den Ofen des HPLC ein- und auszuschalten, Analysen zu starten und Chromatogramme zu überwachen. So kann jetzt eine Analyse durchgeführt werden, während der Gerätestatus aus der Ferne überprüft wird.

Direkter Zugriff auf das HPLC im Labor von einem Smartphone oder Tablet-PC aus.

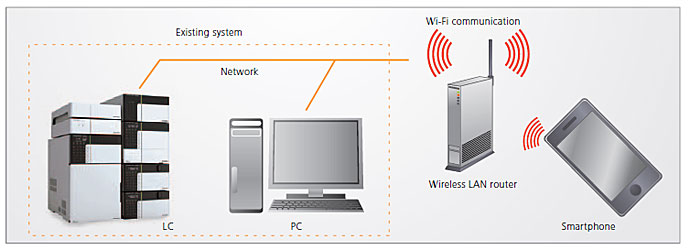

Direkter Zugriff auf das Gerät aus einer mobilen Umgebung

Das mit LabSolutions verbundene HPLC kann direkt von einem handelsüblichen Smartphone oder Tablet-PC aus zugegriffen werden, indem einfach ein WLAN-Router hinzugefügt wird. So kann das Gerät aus der Ferne gesteuert und überwacht werden. LabSolutions Direct unterstützt die komplette Reihe der Analyseprozesse, einschließlich der Auswahl von Analysemethoden, das Ein- und Ausschalten von Pumpe und Säulenofen, Datenerfassung und Überwachung von Chromatogrammen oder Gerätestatus. Es wird keine spezielle Software benötigt; das Einzige, was benötigt wird, ist ein Webbrowser. Dadurch kann jeder LabSolutions Direct problemlos bedienen.

Beispiel für eine Systemkonfiguration

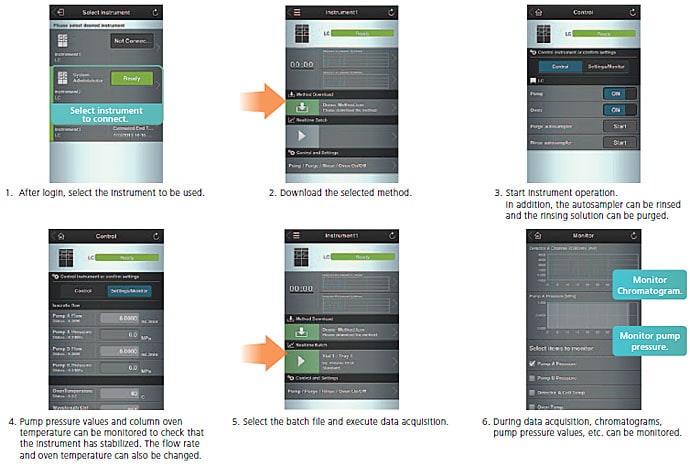

Einfache Analyse durch unkomplizierte Bedienung

LabSolutions Direct unterstützt Anwender mit optisch klar strukturierten Bildschirmen für verschiedene Abläufe, einschließlich Methodenauswahl, Gerätesteuerung, Datenerfassung und Überwachung von Chromatogrammen. Alle für den Fernzugriff nötigen Funktionen sind übersichtlich auf kompakten Bildschirmen angeordnet, die mit demselben Look & Feel wie Smartphone- oder Tablet-Anwendungen genutzt werden können.

Nahtlose Verknüpfung mit LabSolutions

In LabSolutions erstellte und verwaltete Methodendateien oder Batchdateien werden in LabSolutions Direct eingelesen und zur Datenerfassung ausgeführt. Die erfassten Daten werden automatisch auf einem PC gespeichert und können mit LabSolutions ausgewertet werden.

Durch die Anbindung an LabSolutions, in dem Methoden, Batchdateien und Daten zentral verwaltet werden, bietet LabSolutions Direct eine nahtlose Remote-Umgebung.

* LabSolutions Direct unterstützt die Steuerung/Überwachung von HPLC-Systemen in LabSolutions LC/GC.

Intelligente Peaksentflechtungsanalyse (i-PDeA II)

Was ist i-PDeA? – Eine Einführung anhand von Anwendungsbeispielen –

Die intelligente Peaksentflechtungsanalyse (i-PDeA) ist eine Datenanalysetechnik, die aus überlappenden Peaks einzelne Peaks extrahiert und sie quantifiziert, indem sie die Unterschiede in den Spektren der jeweiligen Verbindungen nutzt.

i-PDeA II ermöglicht es Anwendern, selbst geringste einzelne Verunreinigungen zu visualisieren und zu detektieren, auch wenn diese mit der Analytverbindung co-eluiert sind. Zudem erleichtert sie die Trennung schwer trennbarer Peaks auf der Säule mittels Computerverarbeitung und Entflechtung der Spektralinformationen, was den Aufwand bei der Untersuchung von Trennparametern verringert.

Die folgenden Abschnitte zeigen einige Vorteile von i-PDeA II anhand von Anwendungsbeispielen auf.

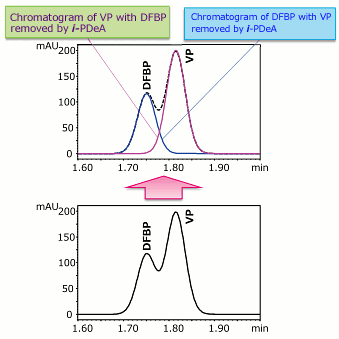

Beispiel 1: Ich habe eine ultraschnelle Analysemethode entwickelt, möchte aber die Analysezeit noch weiter verkürzen. Eine Verkürzung der Analysezeit würde jedoch die Trennung beeinflussen.

Mit i-PDeA können Sie gezielt nur die Komponenten visualisieren, die Sie sehen möchten – sogar Peaks, die nicht voneinander getrennt sind!

-

Mit i-PDeA können die VP- und DFBP-Peaks getrennt werden!

(DFBP: Difluorbenzophenon, VP: Valerophenon) -

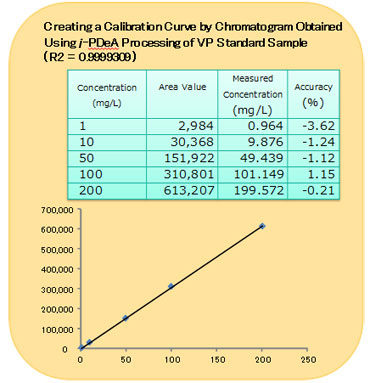

Mit i-PDeA erstellte Kalibrierkurve für das VP-Standardsample

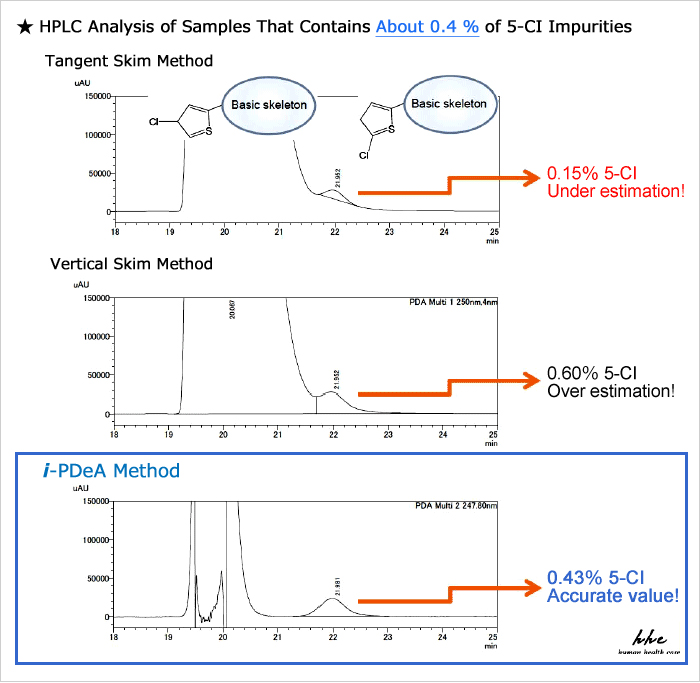

Beispiel 2: Ich möchte die Verunreinigungen, die im Nachschleppen des Hauptbestandteils eluiert werden, korrekt quantifizieren.

Mit i-PDeA ist keine gesonderte Anpassung der Trennbedingungen erforderlich! Die quantitative Berechnung kann direkt erfolgen!

Diese Materialien wurden freundlicherweise von Herrn Kanta Horie, Global Formulation Research, Pharmaceutical Science & Technology, Eisai Co., Ltd., zur Verfügung gestellt.

Im Vergleich zu bestehenden Methoden wie Nachschleppen (Tangenten-Skim-Methode) und vertikaler Trennung (Vertikale-Skim-Methode) ermöglicht i-PDeA eine präzisiere quantitative Berechnung von Verunreinigungen!

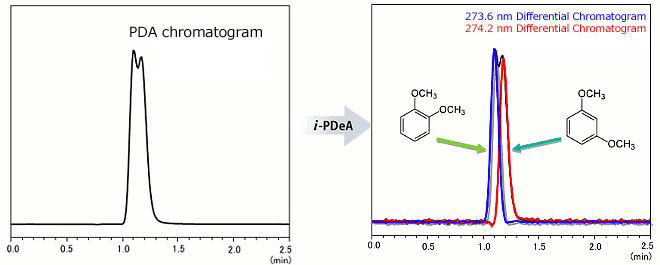

Beispiel 3: Die Trennung von Positionsisomeren gelingt nicht zufriedenstellend.

Erreichen Sie die Trennung mit i-PDeA, auch wenn die Spektralmuster ähnlich sind.

Trennung von 1,2-Dimethoxybenzol (274,2 nm Wellenlänge) und 1,3-Dimethoxybenzol (273,6 nm)

Obwohl der Unterschied in der Absorptionswellenlänge zwischen 1,2-Dimethoxybenzol (274,2 nm) und 1,3-Dimethoxybenzol (273,6 nm) nur 0,6 nm beträgt, können die einzelnen Chromatogramme erhalten werden!