Methodenoptimierung: Quellenoptimierung

5 - Methodenoptimierung: Quellenoptimierung

6 - Methodenoptimierung: MRM-Optimierung

Quellenoptimierung

Jede Probe bzw. Analyt verhält sich im Hinblick auf die jeweilig verschiedene Matrix und bezüglich ihres Ionisierungsverhaltens unterschiedlich. Zudem spielen neben verschiedenen Lösemitteladditiven ebenfalls zahlreiche physikalische Parameter eine entscheidende Rolle. Hierzu gehören bspw. Flussraten der Lösemittel sowie Temperatureinstellungen, Gasflüsse oder Spannungen in der Ionenquelle.

Zur Ermittlung der optimalen Einstellungen der Quellenparameter gibt es generell drei Optionen:

Erstellung von mehreren Messmethoden:

Bei diesem Ansatz programmieren Sie eine Vielzahl an Messmethoden mit unterschiedlichen Parametern. Hierbei können bspw. die Quellentemperaturen oder Gasflüsse in definierten Schritten verändert werden. Dabei empfiehlt es sich möglichst nur einen Parameter zu verändern, um positive und auch negative Auswirkungen der neuen Einstellung auf die jeweilige Substanz nachzuvollziehen.

Anschließend lässt sich mittels der erstellen Messmethoden eine Sequenz oder ein Probenbatch generieren, wodurch alle veränderten Einstellungen durchgetestet werden. Nach Beenden des Batchs können die Ergebnisse ausgewertet und so das ideale Setup bestimmt sowie abgespeichert werden.

Verwendung spezieller Software-Optionen:

Mittels der Software Labsolutions Connect MRM ist eine automatische Quellenoptimierung möglich. So werden seitens der Software unterschiedliche Bedingungen bzw. Parameter in der Quelle durchgetestet und so die optimalen Werte ermittelt.

Durchführung einer Online- Quellenoptimierung:

Die alternative und schnellere Option lässt sich durch eine Online-Quellenoptimierung erzielen. Hierbei wird am laufenden System innerhalb einer Messung mehrfach injiziert und online ein jeweiliger Parameter verändert. Mittels der Online-Optimierung lassen sich sehr schnell Einstellungen erkennen, die zu einer Verbesserung der Messergebnisse beitragen können.

Im folgenden Beispiel demonstrieren wir die Möglichkeit dieser Quellenoptimierung anhand eines Shimadzu-Systems (LC-30 Serie):

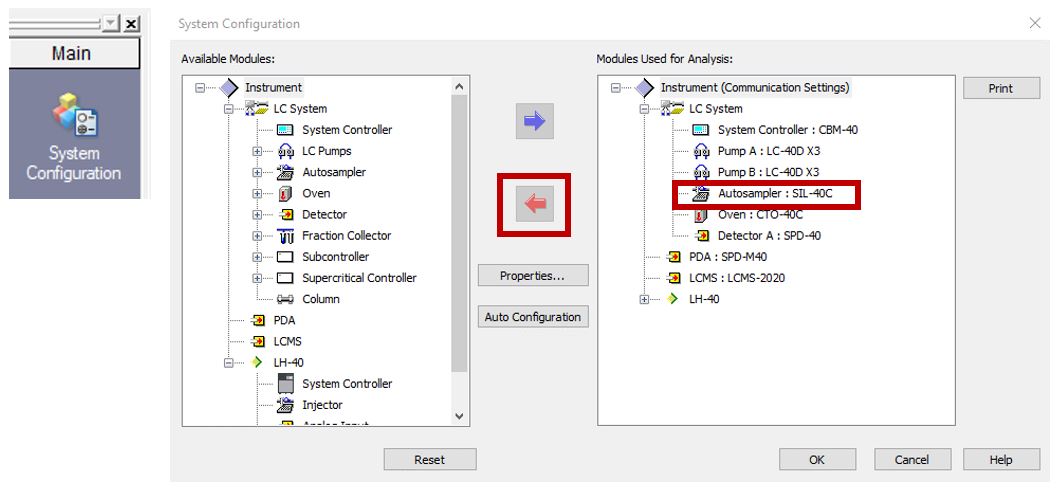

1. Entfernen Sie den Autosampler aus der Systemkonfiguration:

Wählen Sie dafür zunächst „System Configuration“ und markieren Sie den Autosampler auf der rechten Seite des Fensters. Anschließend wird durch Drücken des roten Pfeils das Modul aus der aktuellen Konfiguration genommen. Bestätigen Sie mit „OK“.

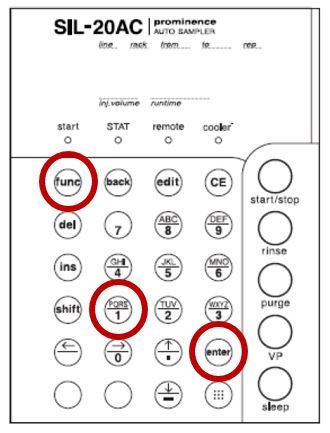

Drücken Sie im nächsten Schritt am HPLC-Modul die Taste „func“ wiederholt, bis „SYSTEM“ auf dem Display erscheint. Bestätigen Sie die Auswahl mit „enter“.

Setzen Sie nun den Autosampler auf den Status „LOCAL“. Durch die Taste „1“ schalten Sie die manuelle Steuerung ein, die Sie ebenfalls mit „enter“ bestätigen müssen. Der Status local ermöglicht die Erstellung seine Sequenz direkt am Modul.

2. Erstellen Sie die Mess-Sequenz und MS-Methode:

Programmierung der Sequenz am Modul des Samplers:

Drücken Sie

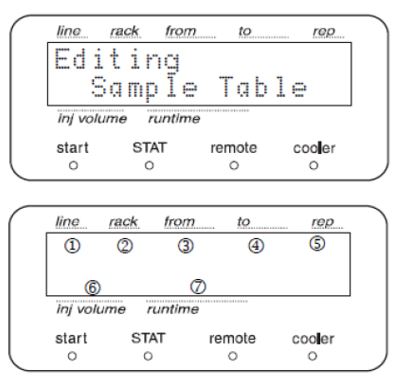

Dadurch öffnet sich das Tool zur Erstellung des Sample Table.

Erläuterungen:

① Nummerierung der Zeile (Beginnt bei „0“)

② Rack Nummer

③ Start Vialposition

④ End Vialposition

⑤ Anzahl wiederholender Injektionen

⑥ Injektionsvolumen (µl)

⑦ Analysenzeit (min)

Mittels der Zahlentasten können Sie die Parameter anpassen. Bestätigen Sie jeweils mit „enter“. Stellen Sie die Sequenz wie folgt ein:

| line | rack | from | to | rep | inj volume | runtime |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0,5 |

Wir injizieren hierbei also jede halbe Minute 1 µl aus Rack 1, Probenvial 1 in 30facher Wiederholung.

Das Injektionsvolumen ist hier abhängig von der Analytkonzentration zu setzen. Die Laufzeit sollte zwischen 0,5 und 1 min betragen. Auf dieser Weise wird eine schnelle Optimierung realisiert und das System hat ausreichend Zeit die wiederholten Injektionen durchzuführen.

Durch die Taste „CE“ speichern Sie den Sample Table.

Programmierung der Messmethode am Massenspektrometer:

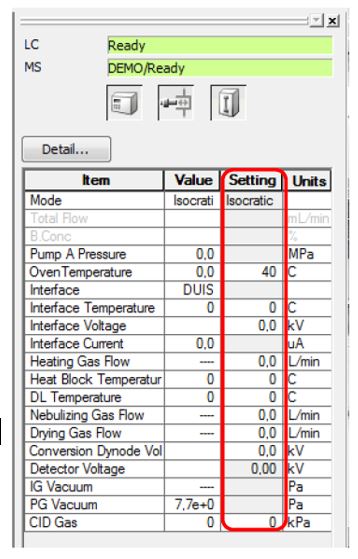

Die Methodeneinstellungen sollten den Parametern der Messmethode entsprechen. Lediglich folgende Einstellungen sollten für diesen Optimierungsschritt angepasst werden:

„LC-Stop Time“ und „MS Acquisiton Time“: 60 -120 min

HPLC-Pump: „Isocratic Flow“ und einem organischen Lösemittelanteil zwischen 70 und 90 %, 300 – 400 µl/min.

Die so neu erstellte Methode speichern Sie ab. Und denken Sie daran für diesen Optimierungsvorgang die HPLC-Säule auszubauen oder zu umgehen, da so Zeit eingespart wird. Stellen Sie nun die zu optimierende Probe auf die passende Vialposition im Autosampler. Damit sind alle Vorbereitungen für die Quellenoptimierung fertig gestellt.

3. Messen und Parameter verstellen

Im nächsten Schritt kann mit der soeben neu erstellten Methode ein „Single Run“ gestartet werden. Da wir den Sampler aus der Konfiguration genommen haben, ist es in dem Fall nicht nötig im MS Fenster die Vialposition oder das Injektionsvolumen anzugeben. Alle nötigen Informationen werden aus der erstellten Sample List von dem Autosampler übernommen. Nachdem die Methode über die Software gestartet wurde, aktivieren Sie nun auch die wiederholte Injektion am Autosampler durch Betätigen des Startbuttons.

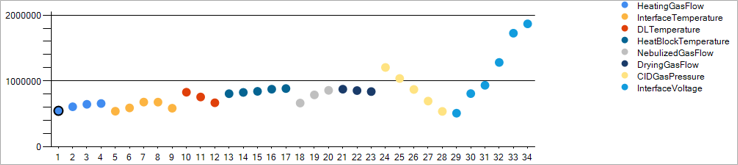

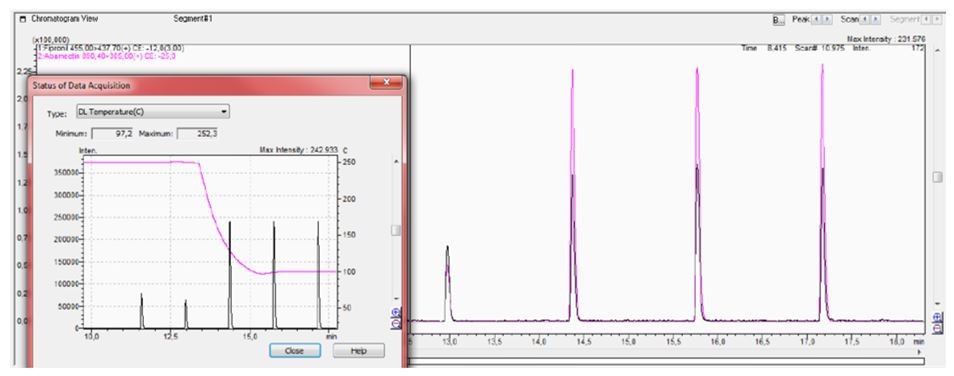

Während des Messlaufes können Sie die zu optimierenden Signal im „Chromatgram View“ beobachten und gleichzeitig Schritt für Schritt die einzelnen Quellenparameter manuell verstellen. Betrachten Sie hier besonders die Signale der kritischen Analyten.

Häufig verwendete optimierte Parameter bei der Methodenentwicklung:

| Parameter | Min | Max |

|---|---|---|

| Interface Temperatur (°C) | 100 | 400 |

| Heat Block Temperatur (°C) | 30 | 500 |

| DL-Temperatur (°C) | 30 | 300 |

| Heating Gas Flow (L/min)* | 3 | 20 |

| Drying Gas Flow (L/min)* | 3 | 20 |

| Nebulising Gas Flow (L/min) | 0,5 | 3 |

| CID Gas (kPa) | 17 | 450 |

| Interface Voltage (kV) | 0,5 | 5 |

*20 L tital (if Gas Consumption is restricted)

Tipp: Beobachten Sie das Verhalten des Signals jeweils 2 oder 3 Injektionen nach der Parameteränderung. Je nach Umstellung wird eine kurze Equilibrierungszeit in der Quelle benötigt; so erhalten Sie zuverlässige Aussagen bezüglich der Veränderungen in den Parametern.

Wie erwähnt, gehen Sie hier Parameter für Parameter vor, um die optimalen Bedingungen zu erhalten.

Beispiel: Sie verringern die Temperatur der Desolvation Line von 250 °C auf 200 °C. Die Signalintensität, der zu untersuchenden Masse verringert sich in den folgenden zwei Injektionen. Daher erhöhen Sie wieder die Temperatur auf 250 °C und versuchen es nun mit einer Temperaturerhöhung, bspw. um 25 °C. Das Signal steigt eventuell im Folgenden deutlich an. Möglicherweise ist hier bereits das Maximum erreicht. Falls bei 300 °C das Signal nun wieder schwächer wird, markieren Sie sich die 275 °C als „Bestwert“.

So gehen Sie alle Quellenparameter sukzessive durch. Wenn Sie alle Werte getestet haben, können Sie die so ermittelten „Bestwerte“ in die Methode übernehmen und final abspeichern.

Bei einer Multikomponentenanalyse und einer Vielzahl an Analyten konzentrieren wir uns auf die „schwierigsten“ oder „kritischsten“ Substanzen. So kann es vorkommen, dass nach einer solchen Quellenoptimierung vorher starke Signale geschwächt, dagegen aber vorher sehr schwache Signale um einen wesentlichen Faktor gesteigert werden. In einem solchen Fall hängt es von der Fragestellung ab, welche Analyten die höchste Wichtigkeit für die Messung besitzen. So muss sich meist für ein Kompromiss entschieden werden, welche Einstellung für diese Applikation am besten passt.

Hinweis: Der Datenfile kann wie gewohnt über den Postrun der LabSolutions LCMS Software geöffnet werden. Über die Funktion View -> Status of Data Acquisition können viele der verschiedenen Parameter noch einmal kontrolliert werden.

Quellenoptimierung mit der LC 40 HPLC-Serie

Der Weg der Quellenoptimierung verläuft hier entsprechend wie bei dem Vorgängermodell.

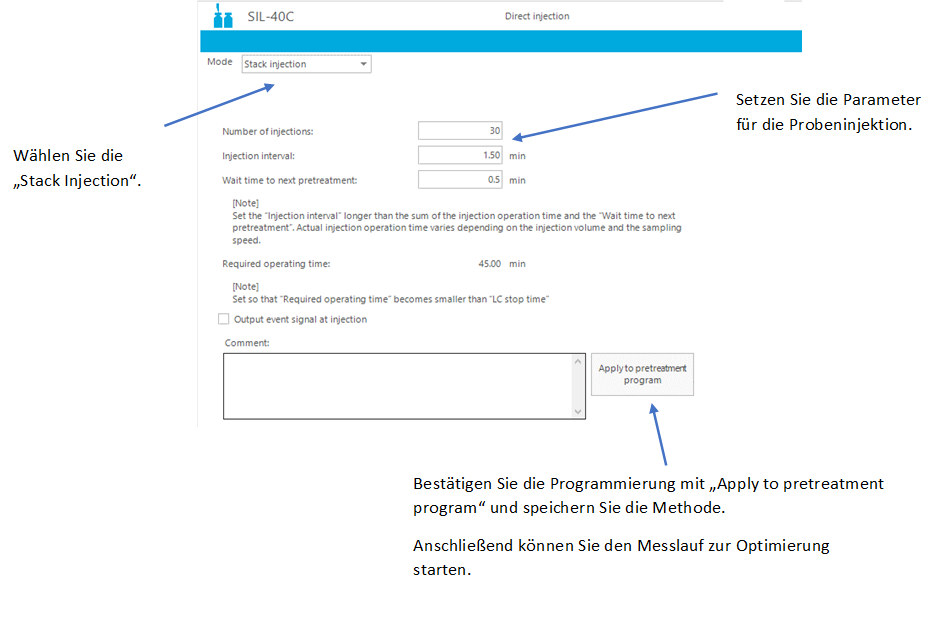

Allerdings stehen hier erweiterte Pretreatment Programme des Autosamplers zu Verfügung. So können die Injektionen für die Quellenoptimierung bequem über die Funktion „Stack Injection“ (wiederholte Injektion) programmiert werden. In diesem muss keine Umstellung der Systemkonfiguration stattfinden, da sich alle nötigen Einstellungen bei diesem Modell in der Software vornehmen lassen.

Öffnen Sie hierfür das Fenster zur Wahl der Optionen für das Pretreatment Programm unter dem Reiter des Autosamplers: