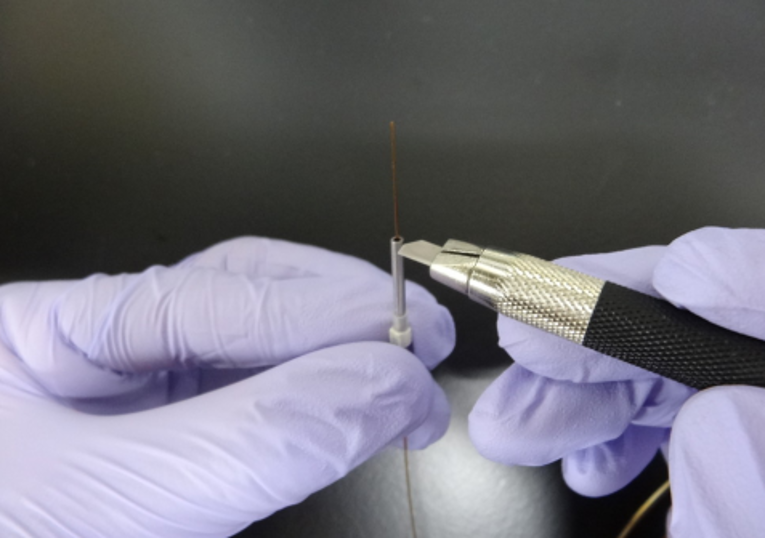

Die Säule wird zwischen den Fingern fixiert und mit der Saphirklinge angeritzt.

1 - Grundlagen des systematischen Troubleshootings

5 - Die GC-Säule Teil 1 & 2

6 - Diskriminierungseffekte Teil 1

7 - Diskriminierungseffekte Teil 2

8 - Wartungsfehler

9 - Retentionszeitschwankungen

10 - Fronting/Tailing

11 - Schlechte Peakauflösung Teil 1

12 - Schlechte Peakauflösung Teil 2

13 - Injektoren

14 - Detektoren

15 - Zusammenfassung

16 - Exkurs GC-MS

In diesem - etwas längerem - Abschnitt des Kurses werden wir alle wichtigen Informationen zur Auswahl der Säule behandeln. Zudem besprechen wir die optimale Installation, Konditionierung und Pflege der Trennsäule. Starten werden wir damit, wie man sie einbaut und konditioniert.

![]()

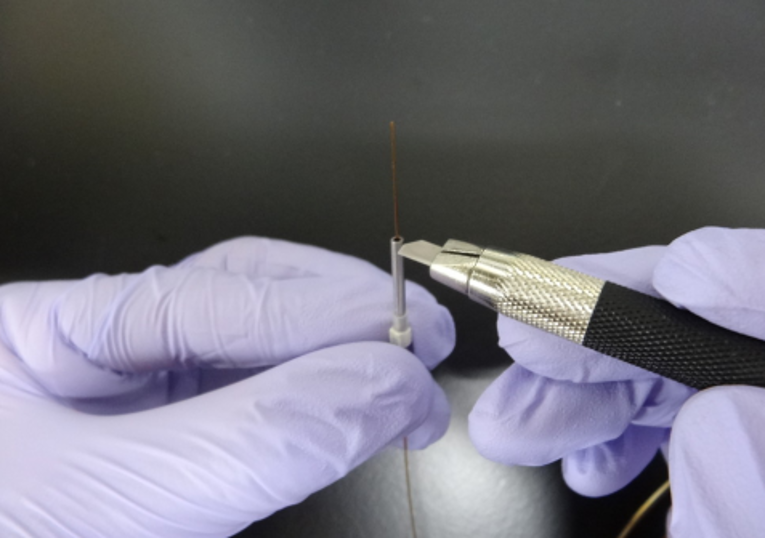

Der Einbau der Trennsäule ist entscheidend für eine gute Chromatographie und lange Lebensdauer der Säule. Bevor Sie eingebaut werden kann, benötigt sie eine Kürzung. Zu beachten ist, dass die Schnittkante rechtwinklig, glatt und ohne Ausbrüche sein sollte. Denn an schlecht ausgeführten Schnittkanten können Probenkomponenten adsorbieren und so Tailing verursachen.

Bei Kapillarsäulen nutzt man zum Kürzen ein Keramikplättchen oder eine Saphirklinge, mit der die Säule angeritzt wird. Anschließend wird die Säule an der geritzten Stelle einfach abgebrochen.

Die Säule wird zwischen den Fingern fixiert und mit der Saphirklinge angeritzt.

Ein guter Schnitt kann mit der Lupe oder einem Foto begutachtet werden.

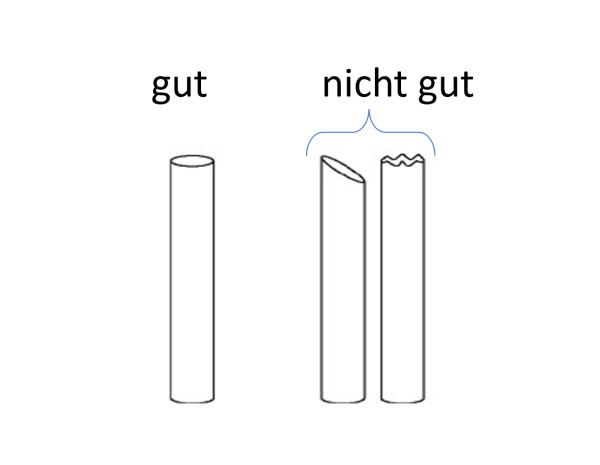

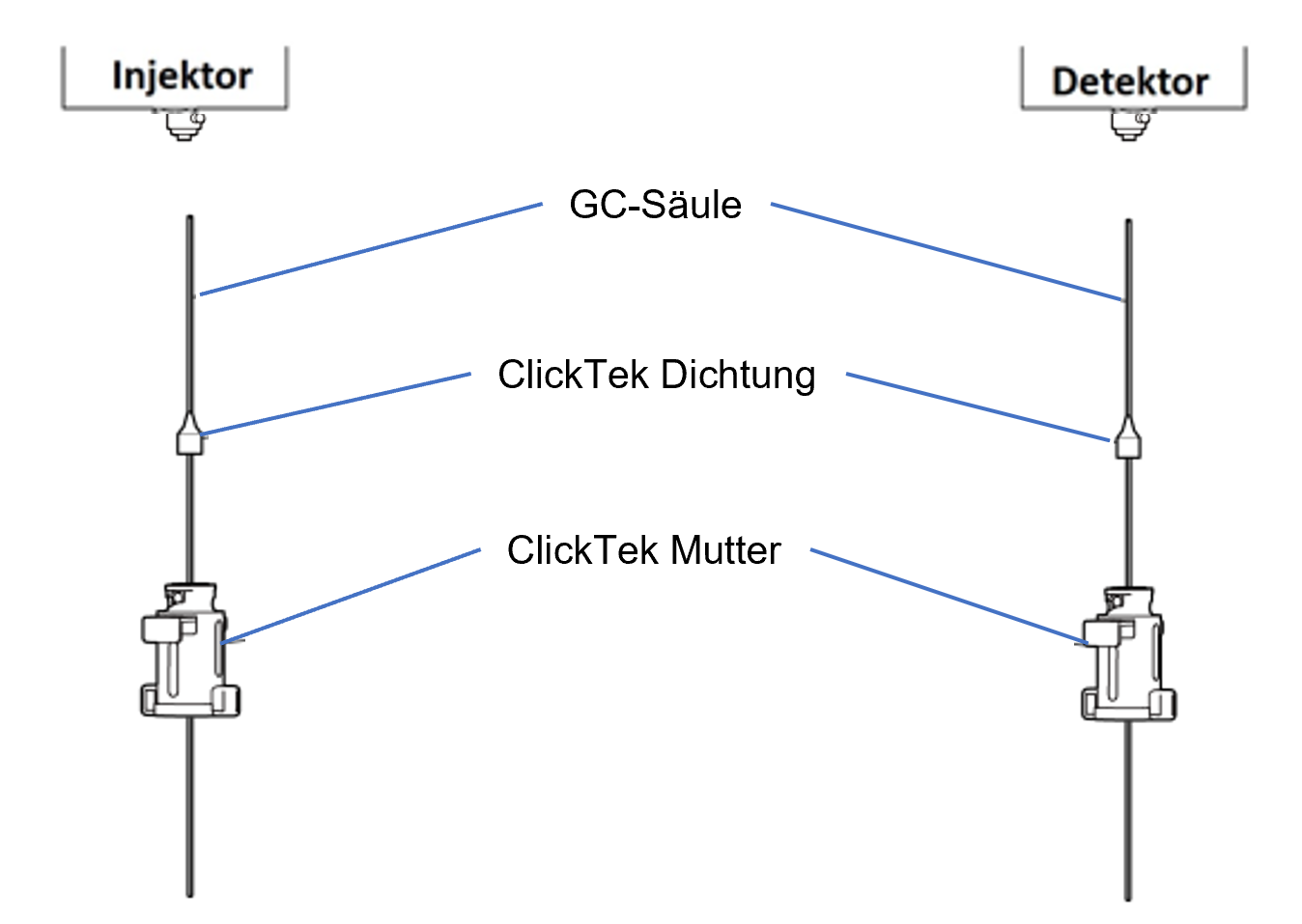

Der Teil der Säule, der im Injektor oder Detektor eingebaut wird, sollte keinesfalls mit den Fingern angefasst werden. Nutzen Sie Handschuhe oder reinigen Sie die Säule vor dem Einbau mit Aceton. Die verbreitetste Art der Dichtung in der Gaschromatographie ist die Graphitdichtung (links dargestellt). Sehr einfach, weil ganz ohne Werkzeug, lässt sich eine Säule mit ClickTek-Dichtungen installieren (unten rechts dargestellt). Hierzu muss allerdings der Injektor und Detektor auf die ClickTek-Adapter umgerüstet werden.

Sie benötigen für die Injektor- und Detektorseite folgende Teile:

Der Säuleneinbau mit Graphit-Dichtungen

Der Säuleneinbau mit ClickTek-Dichtungen

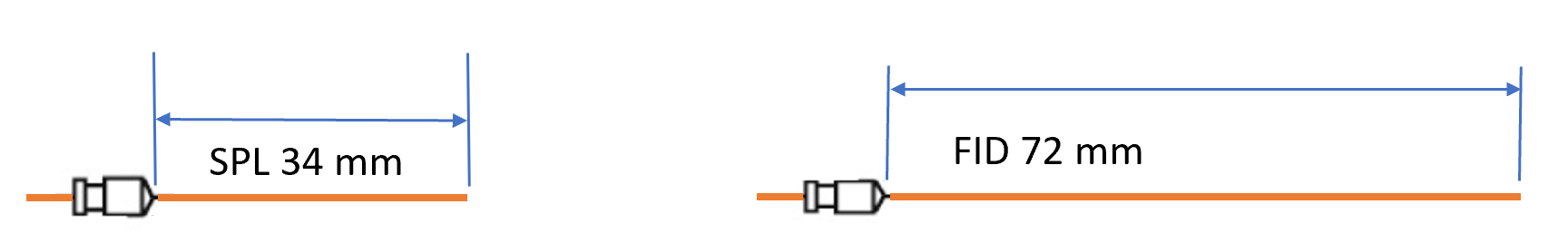

Die Einbautiefe unterscheidet sich abhängig vom verwendeten Injektor und Detektor. Nutzen Sie hierzu Ihr Handbuch oder verwenden Sie die Einbauhilfen, die Bestandteil eines guten GC-Starterkits sind. Die gebräuchlichsten Einbautiefen sind 34 mm für den SPL-Injektor und 72 mm für den FI-Detektor und werden so gemessen:

Die Einbautiefe für verschiedene Detektoren bei Verwendung von Graphit-Dichtungen sind in der Tabelle gelistet:

| Detektor | Einbautiefe |

|---|---|

| FID | 71 mm |

| TCD | 50 mm |

| FPD | 82 mm |

| FTD | 69 mm |

| BID | 74 mm |

Achtung: Die Einbautiefen bei Verwendung von ClickTek-Dichtungen sind durch das andere Design des Säulenanschlusses jeweils um 1 mm geringer.

Das Konditionieren einer GC-Säule bedeutet, die Säule auf die hohen Temperaturen bei der Analytik vorzubereiten. Das ist wichtig, um eine stabile Basislinie mit geringem Rauschen zu erhalten. Bei empfindlichen Detektoren wie Massenspektrometern, ECDs oder Plasmadetektoren und bei Dickfilmsäulen mit hoher Polarität sollte die Säule nicht konditioniert werden, während sie in den Detektor eingebaut ist, um diesen vor dem Säulenbluten zu schützen!

Eine Konditionierung sollte auch nach längerer Standzeit oder bei ansteigender Basislinie durchgeführt werden. Dabei verbleibt die Säule an Injektor und Detektor. Falls die Basislinie trotz Konditionierung auf einem hohen Niveau bleibt, ist es ratsam, die Säule auf Injektor-Seite um ca. 20 cm zu kürzen. Hierbei sollte nur in der Methode die Länge der Säule angepasst werden. Es entstehen Retentionszeit-Verschiebungen, die eventuell angepasst werden müssen.

Im zweiten und komplexeren Teil dieser Kurseinheit werden wir etwas tiefer in die Chemie der Trennsäulen eintauchen und die verschiedenen Trenneffekte beleuchten. Dieser Teil richtet sich an fortgeschrittene Anwender*innen.

![]()

Bei der Wahl der richtigen Säule gibt es unterschiedliche Parameter, die zur Applikation passen sollten.

Dimensionen, Polarität, Selektivität und Säulenphasen sind die vier entscheidenden Parameter, um ein gut auswertbares Chromatogramm zu bekommen. Aber worauf haben diese Parameter Einfluss bei den Analyten? Dazu müssen wir die unterschiedlichen Wechselwirkungen, die in der GC eine Rolle spielen, beleuchten.

Diese kommen z.B. bei der Trennung polarer Verbindungen auf Wax-Phasen zum Tragen.

Die Trennung erfolgt aufgrund von Unterschieden in den Siedepunkten, wie es beispielsweise bei der simulierten Destillation von Kohlenwasserstoffen der Fall ist. Diese Wechselwirkungen zählen zu den schwächsten zwischenmolekularen Kräften und treten bei unpolaren Verbindungen auf.

Diese können entweder dauerhaft vorhanden sein oder durch die Wechselwirkungen zwischen den Analyten und der stationären Phase entstehen. Stärkere Dipol-Dipol-Wechselwirkungen helfen, Verbindungen zu trennen, die zwar ähnliche Siedepunkte, aber unterschiedliche Strukturen besitzen.

Je höher der Partialdampfdruck einer Substanz gemäß dem Raoultschen Gesetz ist, also je länger die Substanz in der Gasphase verweilt, desto kürzer fällt die Retentionszeit aus.

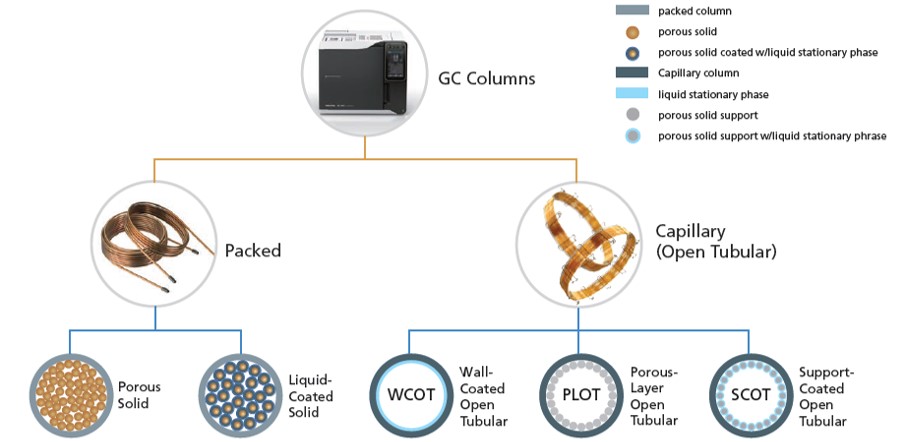

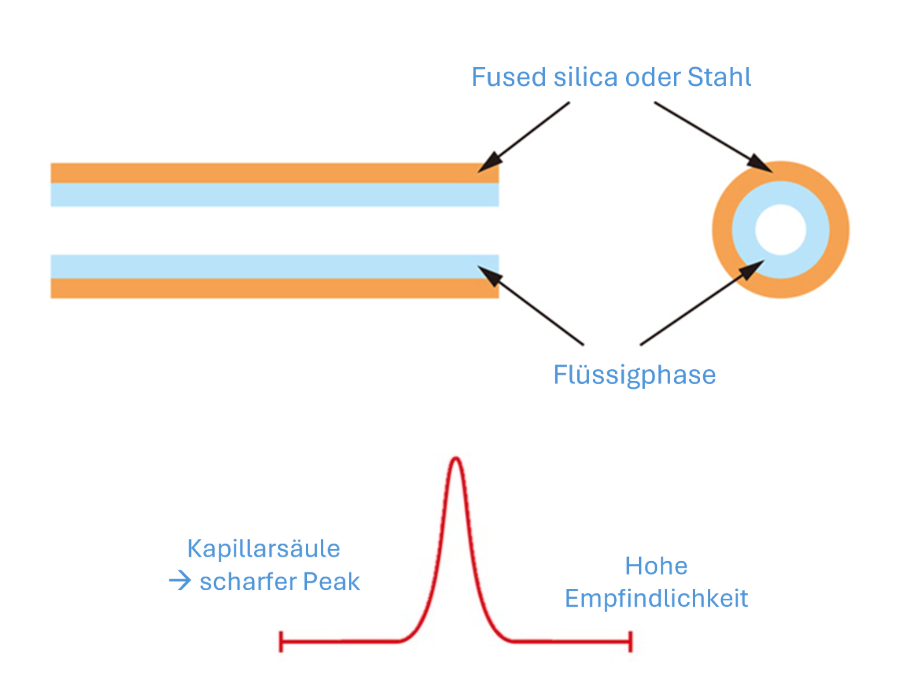

In dem folgenden Bild sehen Sie eine Übersicht über die unterschiedlichen Arten von Trennsäulen in der Gaschromatographie.

Trennsäulen in der Gaschromatographie

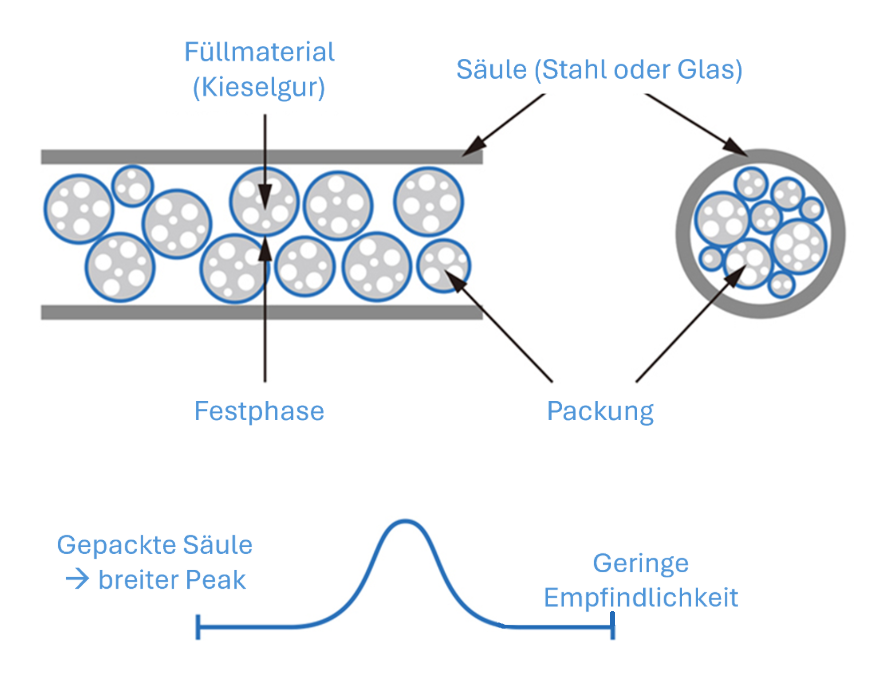

Gepackte Säulen werden heute nur noch selten (z. B. bei der Trennung von Gasen) verwendet, weil Kapillarsäulen nicht nur einfacher zu handhaben sind, sondern viele Vorteile für die Trennung der Peaks und positive Auswirkung auf die Peakform an sich haben. Scharfe Peaks bedeuten eine gute Trennung und hohe Empfindlichkeit.

Gepackte Säulen

Kapillarsäulen

Wichtig ist, dass es sich bei der modernen Chromatographie mit Kapillarsäulen vom WCOT-Typ, um eine Flüssig-Gas-Wechselwirkung handelt. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass einige Säulen eine Minimaltemperatur haben, die nicht unterschritten werden darf, da sonst der flüssige Film fest wird und die Trenneigenschaften verloren gehen. (Vorsicht bei der Nutzung einer Ofenkühlung!)

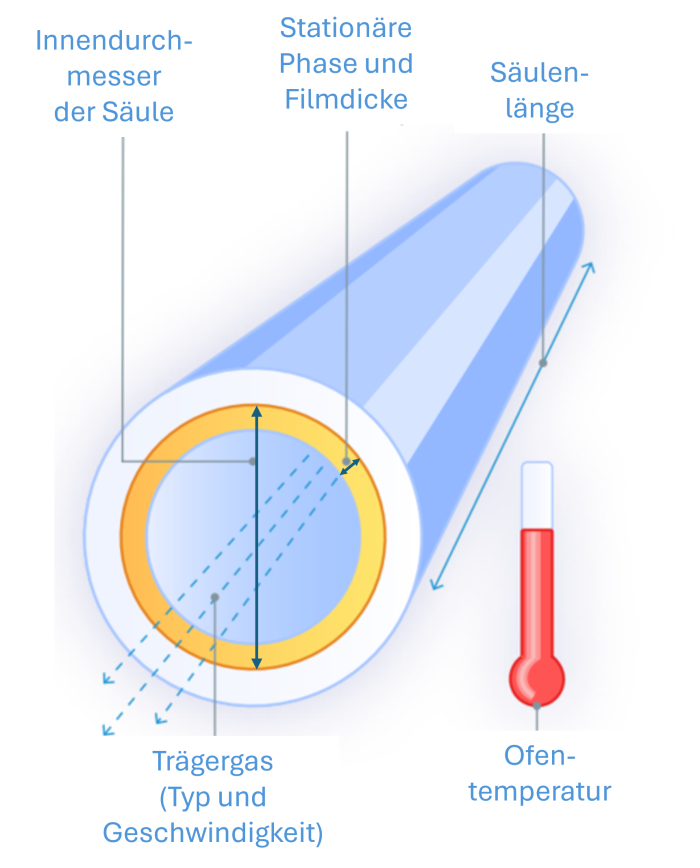

Die Geometrie einer Trennsäule wird durch drei Hauptparameter definiert:

Länge [m]

Typische Säulenlängen liegen im Bereich von 10-30 m. Die Vergrößerung der Säulenlänge erhöht zwar die Auflösung, es besteht aber keine lineare Beziehung! Eine Dopplung der Säulenlänge verdoppelt zwar die Analysenzeit, erhöht die Auflösung aber nur um √2.

Innendurchmesser [mm]

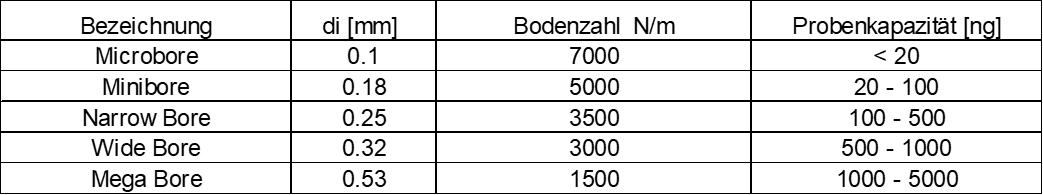

Typische Innendurchmesser liegen im Bereich von 0,1 – 0,53 mm. Ein schmalerer Innendurchmesser sorgt für schärfere Peaks und damit für eine bessere Auflösung und Empfindlichkeit. Eine schmalere Säule reduziert jedoch auch die Probenmenge, die effektiv getrennt werden kann!

Filmdicke [μm]

Typische Filmdicken der stationären Phasen liegen im Bereich 0,1 – 5 µm.

Dickere Filme halten Verbindungen länger zurück, daher sind sie gut für flüchtige Verbindungen geeignet. Dagegen hat ein dünner Film eine geringere Retention und ist daher ideal für hochsiedende Komponenten.

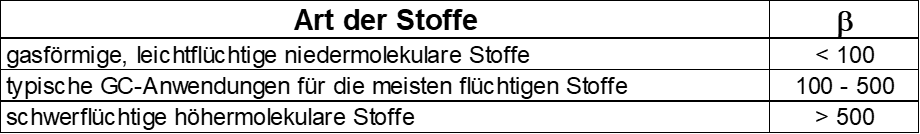

Filmdicke und Innendurchmesser bestimmen maßgeblich die Retention der Komponenten. Ein wichtiger Wert, um Säulen zu vergleichen, ist das Phasenverhältnis β. Dabei handelt es sich um den Quotienten aus dem Innendurchmesser und 4-mal der Filmdicke einer Säule (Phasenverhältnis b = di/4df). Über β kann sehr schnell eine Aussage über die Säule, hinsichtlich ihrer Eigenschaft zur Trennung von Stoffen unterschiedlicher Flüchtigkeit, getroffen werden.

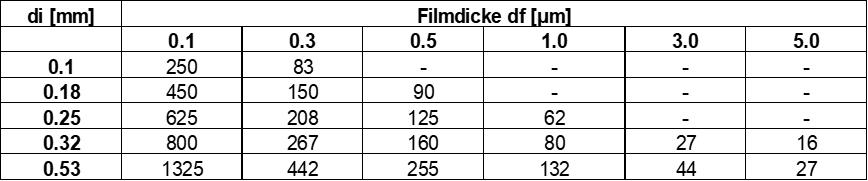

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über das Phasenverhältnis von Trennsäulen mit typischen Filmdicken und gebräuchlichen Innendurchmessern. Interessant ist der Fakt, dass gleiche Werte für β die gleiche Retentionszeit ergeben. So können Retentionszeiten einfach abgeschätzt werden.

Sie haben gelernt, dass eine Reduktion des Innendurchmessers die chromatographische Auflösung positiv beeinflusst. Achten Sie auf ein konstantes Phasenverhältnis, so bleiben auch die Retentionszeiten konstant. Der einzige Nachteil, der sich aus der Reduktion des Innendurchmessers ergibt, ist die verringerte Probenkapazität. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Probenkapazität in Abhängigkeit des Innendurchmessers einer Trennsäule.

Ein Beispiel: Sie wollen von einer Narrow Bore-Säule mit einem Innendurchmesser von 0,25 mm auf eine Microbore-Säule mit ID 0,1 mm wechseln. Die Tabelle zeigt, dass dabei die Kapazität in etwa auf 1/10 fällt. Entsprechend sollten Sie die Probe verdünnen, weniger injizieren oder das Split-Verhältnis anpassen, um eine Überladung zu vermeiden. Die Tabelle zeigt, dass sich die theoretischen Trennböden/m dabei verdoppeln. Das heißt, die Microbore-Säule kann in der Länge halbiert werden ohne Verlust an Trennleistung, was wiederum mit der Halbierung der Analysenzeit einhergeht!

Die Chemie der Trennphasen

Säulen werden vereinfacht nach ihrer Polarität in polar, mittelpolar oder unpolar unterteilt.

Hierbei gilt der Leitsatz: „Gleiches trennt Gleiches“.

Analyse von unpolaren Verbindungen → nutzen Sie eine unpolare Säule

Analyse polarer Verbindungen → nutzen Sie eine polare Säule

Ein Beispiel:

Sie wollen eine Mischung aus Alkoholen, Aldehyden und Glykolen analysieren.

Die Analyten sind polar, also sollten Sie eine Säule mit einer polaren Phase nutzen. Dazu bietet sich eine Wax-Säule an. Sie besitzt durch den Polyethylenglykol-Film eine hohe Polarität und ist für diese Probe ideal.

Als zweites schauen Sie auf die Dampfdrücke der Analyten. Sind diese hoch, sollten Sie eine Säule mit einem größeren Phasenverhältnis β nutzen, also einem dickeren Film. Ein guter Startwert wird eine 30 m Säule sein mit einem Innendurchmesser von 0,25 mm.

Einfluss von Selektivität und Effizienz

Co-eluierende Substanzen können entweder durch die Selektivität oder die Effizienz der Trennsäule getrennt werden. Die Selektivität beschreibt die Chemie der Trennphase und sollte sich an den Analyten orientieren. Die Effizienz wird durch die Anzahl der Trennböden/m bestimmt, sie kann sehr effektiv durch die Reduktion des Innendurchmessers gesteigert werden.

Idealerweise werden beide Mechanismen kombiniert. So erhalten Sie eine gute Auflösung in kurzer Analysenzeit.

In den kommenden zwei Kurseinheiten werden wir uns mit einem größeren Thema beschäftigen – den Diskriminierungseffekten.

Ihr Shimadzu GC-Team